Archiv - Rezensionen

Martin Bruny am Mittwoch, den

6. März 2013 um 12:53 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Zugegeben, der Titel des Buches – »Exploring a Cultural Phenomenon« – klingt etwas übertrieben. Das ist doch dieser Film mit den vielen Verrissen und mauen Kritiken? Ein Streifen, der immer wieder für seine technischen Fehler kritisiert wurde, Stichwort Dubbing, und der, was das Casting betrifft, äußerst fragwürdig scheint; ein Film, dessen Hauptdarsteller eher recht weit von respektablen Gesangsleistungen entfernt scheinen?

Doch betrachten wir den Film mal rein vom Einspielergebnis her: »Mamma Mia! The Movie« startete im Sommer 2008 in den Kinos und fand sich wenige Monate später in der Hitparade der weltweit erfolgreichsten Filme des Jahres 2008 auf Platz fünf, in Australien war er der zweiterfolgreichste Film des Jahres, und in England, dem Erscheinungsland des vorliegenden Buches, war »Mamma Mia! The Movie« nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres 2008, sondern zu jenem Zeitpunkt auch der erfolgreichste Streifen aller Zeiten. An die 70 Millionen englische Pfund spielte die Filmversion des ABBA-Musicals bis heute in Großbritannien ein und liegt damit nach wie vor auf Platz 5 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in diesem Land.

Rund 610 Millionen Dollar spielte »Mamma Mia! The Movie« weltweit bis heute ein und erwies sich bei Produktionskosten von 52 Millionen Dollar als eines der profitabelsten Projekte der Filmfirma Universal. Die DVD übertraf mit fünf Millionen verkauften Einheiten den Rekord, den »Titanic« aufgestellt hatte. Und auf die Frage, welches der erfolgreichste Musicalfilm aller Zeiten ist, lautet die Antwort nach wie vor (Stand: März 2013): »Mamma Mia! The Movie” – auch wenn Universal hart daran arbeitet, mit der Verfilmung von »Les Misà©rables« (derzeit knapp über 400 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit), »Mamma Mia!« auf den zweiten Platz zu verweisen.

Es gibt also gute Gründe, ein Buch über dieses »Cultural Phenomenon« zu veröffentlichen, einen Sammelband mit Beiträgen, die von den verschiedensten Blickrichtungen aus jene Gründe untersuchen, die den Film für bestimmte Zielgruppen so attraktiv erscheinen lassen.

Louise FitzGerald und Melanie Williams, die beiden Herausgeberinnen, konnten für ihr Buch zwölf Kollegen aus dem Universitätsbetrieb Englands, Frankreichs, Griechenlands und der USA gewinnen. Folgende Erfolgsfaktoren konnten sie ermitteln: Der Film kam in der gleichen Woche wie »Batman – The Dark Knight« in die Kinos, der vor allem das typisch junge, männliche Publikum anzog, während »Mamma Mia!« eher die weiblichen (und auch älteren) Zuschauer anlockte. Der Gender-Aspekt ist also der erste offensichtliche Punkt, und so beschäftigt sich Malcolm Womack in seinem Beitrag mit »Gender and ventriloquism in the songs of ‚Mamma Mia!‘ on stage and screen«, Melanie Williams untersucht »â€šMamma Mia’s!‘ female authorship«, Caroline Bainbridge nähert sich diesem Aspekt mit ihrem Beitrag »â€šKnowing Me, Knowing You’: reading ‚Mamma Mia!’ as feminine object«, während Betty Kaklamanidou über »The power of sisterhood: ‚Mamma Mia!’ as female friendship” schreibt.

Der Film wurde von männlichen Kritikern mehrheitlich verrissen und von weiblichen gelobt. Dass es gar nicht so einfach ist, zu begründen, warum man den Film hasst, demonstriert I. Q. Hunter in seinem Essay »My, my, how did I resist you?«, und Ceri Hovland versucht das Ganze so zu fassen: »Embracing the embarassment: ‚Mamma Mia!’ and the pleasures of socially unrestrained performance«. Eine These dieser beiden Artikel läuft darauf hinaus, dass es etwas geben muss, das Zuschauer an dem Film fasziniert, obwohl sie wissen: »If you love it, you have to prove how intelligent you are.« So gesehen kommt der Humor in all den Beiträgen, die jeweils mit einem Materialteil fundiert sind, nicht zu kurz.

In diversen Filmzeitschriften waren zum Filmstart Werbesujets zu »Mamma Mia!« und »Batman« auf gegenüberliegenden Seiten zu sehen. Hie der brachial- & bronchialgewaltige Batman, da Meryl Streep. Inwieweit die 17 Mal für den Oscar nominierte und drei Mal mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin zum Erfolg beigetragen hat, untersucht Deborah Mellamphy in ihrem Beitrag »See that girl, watch that scene: notes on the star persona and presence of Meryl Streep«.

Das Alter des Zielpublikums ist ein weiterer Faktor, der für den Erfolg von »Mamma Mia!« ausschlaggebend war. Claire Jenkins untersucht diesen Aspekt und nennt ihren Artikel »Not too old for sex? ‚Mamma Mia!’ and the ‚older bird’ chick flick«. Dem Thema Vater/Mutter widmen sich Sarah Godfrey und Louise FitzGerald in ihren Beiträgen »The hero of my dreams: framing fatherhood« und »What does your mother know? ‚Mamma Mia’s’ mediation of lone motherhood«.

Bleiben noch zwei Ansatzpunkte, um die Anziehungskraft des Blockbusters zu begründen. Der eine davon ist der Feelgood-Faktor. Die Verfilmung von »Mamma Mia!« war dermaßen erfolgreich, dass sie einige Male in der riesigen O2-Arena vor tobendem Publikum gezeigt wurde. Wer am ehesten für den Feelgood-Charme empfänglich ist, untersuchen Kate Egan und Kerstin Leder Mackley in »The same old song? Exploring conceptions of the ‚feelgood’ film in the talk of ‚Mamma Mia’s!’ older viewers”. Georges-Claude Guilbert bringt in seinem Essay noch eine letzte Zielgruppe ins Spiel: »Dancing queens indeed: when gay subtext is gayer than gay text«.

Von abfälligen Urteilen wie »Super Pooper« bis zu Statements wie »I met a woman the other day whose business was going belly-up, it was her birthday, she was bursting into tears – and her sister rushed in and said, ‘What can we do?’ This women cried out, ‘Just take me to Mamma Mia!‘« – mit diesem Buch werden »Mamma Mia!«-Fans ebenso eine Freude haben wie allgemein an Musicalverfilmungen Interessierte Diskussionsbeiträge zu einem Film finden werden, der nicht wirklich gut ist und doch für viele ein Hit. Sehr lesenswert.

Louise FitzGerald; Melanie Williams (Hg.): Mamma Mia! The Movie – Exploring a Cultural Phenomenon. I. B. Tauris & Co. Ltd. London 2012. 248 S.; (Hardcover) ISBN 978-1-84885-941-8. £ 55,72. [www.ibtauris.com]

Martin Bruny am Sonntag, den

3. März 2013 um 03:34 · gespeichert in Musical, Wien, 2013

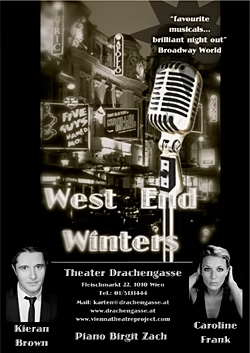

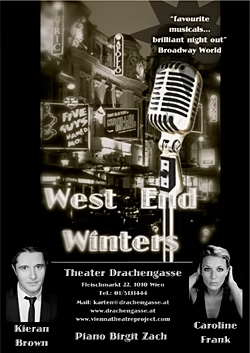

Vom 10. Januar bis 12. Januar 2013 feierte das Vienna Theatre Project im Wiener Theater Drachengasse eine Serie ausverkaufter und viel umjubelter Konzertevents mit dem Titel »West End Winters«. Kieran Brown und Caroline Frank boten ein abwechslungsreiches Programm an Melodien aus erfolgreichen Musicals und ein paar jener Klassiker, die Kultstatus erreicht haben, ohne aus einer sogenannten Big Broadway- oder West-End-Production zu stammen.

Vom 10. Januar bis 12. Januar 2013 feierte das Vienna Theatre Project im Wiener Theater Drachengasse eine Serie ausverkaufter und viel umjubelter Konzertevents mit dem Titel »West End Winters«. Kieran Brown und Caroline Frank boten ein abwechslungsreiches Programm an Melodien aus erfolgreichen Musicals und ein paar jener Klassiker, die Kultstatus erreicht haben, ohne aus einer sogenannten Big Broadway- oder West-End-Production zu stammen.

Eines meiner Highlights des Konzerts vom 10. Januar war »Goodbye« aus dem Musical »Catch me if you can«, komponiert und getextet von Marc Shaiman und Scott Wittman. Nicht dass Kieran Brown an diesem Abend vermutlich seine beste Version abgeliefert hätte, das mag schon sein, aber er hat gezeigt, welche Kraft dieser Song hat, was für eine Sogwirkung, die im Englischen viel besser kurz als »soaring« bezeichnet wird, und auf welchem Niveau man singen muss, um bei einer Show, die das Label »West End« im Titel trägt, mitwirken zu dürfen. Brown dabei zuzusehen, wie er interpretiert, ist eine spannende Sache. Kein falsches Posing, keine aufgesetzten Gesten, stattdessen souveränes Arbeiten am Ausdruck.

Ein anderes meiner Lieblingslieder, »Anytime«, ebenfalls von Brown gesungen, wunderbar von Birgit Zach am Klavier begleitet, mit einigen interessanten Nuancen, beweist, dass es im Musicalgenre nicht um Volksverblödung und Kampfgrinsen gehen muss, dass es auch um ehrliche Gefühle, um Trauer gehen kann, dass man fein gebaute Melodien erarbeiten kann, die eine bezwingende Wirkung auszuüben imstande sind, wenn … der Interpret sie auch entsprechend rüberbringt. Und das kann Kieran Brown. »Anytime« schrieb William Finn ursprünglich für sein Musical »A New Brain« (1998), aus dieser Show wurde es jedoch gestrichen und in »Elegies: A Song Cycle« (2003) eingesetzt. Es ist eine Nachricht einer verstorbenen Mutter an ihr Kind.

Auch Caroline Frank hat an diesem Abend ein paar Songs aus Kultstücken gesungen, wie etwa »Summer in Ohio«, aus Jason Robert Browns »The Last 5 Years«. Ihre ironisch-sarkastischen Zwischenmoderationen waren eine wohltuende Abwechslung von den sonst oft gehörten eingelernten Schleimerdialogen, die einem für gewöhnlich den letzten Nerv ziehen. Nicht alles war vielleicht programmmäßig so, wie ich es mir gewünscht hätte. Das enervierende »Written in the stars« von Popikone Elton John in einem Genre, in dem ich ihn nicht brauche, hätte ich nicht wirklich hören müssen, und ABBA auf Deutsch ist für mich immer noch das Allerletzte. Aber Caroline Frank hat es doch geschafft, die Stimmung, die ein Song wie »Der Sieger hat die Wahl« auszudrücken vermag, rüberzubringen. Gemeinsam mit Kieran Brown sorgte sie für den komödiantischen Höhepunkt des Abends mit dem Song »The Temp and The Receptionist«, geschrieben von Michael Kooman und Christopher Diamond. Das Lied ist 2011 auf der CD »Out of our heads«, gesungen von Anderson Davis und Patina Miller, erschienen. Eine umwerfend komisch von Brown & Frank gesungene und gespielte Nummer, die im Zugabenteil auf Publikumswunsch hin noch einmal gebracht werden musste.

Stephen Sondheim, Scott Alan, Boubil & Schönberg, Stephen Schwartz, David Yazbek … die Liste an Komponisten, die sich die beiden Künstler für ihre Show ausgewählt haben, spricht für sich. Und weil der Abend so grandios war, gibt es bereits im März eine Neuauflage unter dem Titel »West End Spring – Switch«.

»West End Spring – Switch«

20., 21., 22. März 2013, Beginn 20 Uhr

Theater Drachengasse, Fleischmarkt 22, 1010 Wien

Karten Tel.: 01/5131444

oder per Mail: karten@drachengasse.at

Mit den Bühnenstars Kieran Brown (»Love Never Dies«, »Wicked«) & Caroline Frank (»Evita«, »The Last 5 Years«)

Mit den Bühnenstars Kieran Brown (»Love Never Dies«, »Wicked«) & Caroline Frank (»Evita«, »The Last 5 Years«)

Am Klavier: Belush Korenyi, Masaaki Saito

Special Guest: Suzanne Carey (»Sister Act«, »Tanz der Vampire«)

Inszenierung: Joanna Godwin-Seidl

Links

www.kieranbrown.com

www.carolinefrank.com

www.viennatheatreproject.com

Nach der mehrfach gelobten und ausverkauften Inszenierung von »West End Winters« bringt das vienna theatre proiect einen weiteren legendären Musikkabarett-Abend mit dem Kieran Brown (»Love Never Dies«, »Wicked«) und Caroline Frank (»Ich war noch niemals in New York«, »Evita«), am Klavier Belush Korenyi und Masaaki Saito. Special Guest Star ist diesmal Suzanne Carey.

Das vienna theatre project nimmt das Publikum wieder auf eine Reise durch viele populäre Musicals mit, aber diesmal mit einem kleinen Twist: Die Lieder werden mit vertauschten Rollen interpretiert, auf Deutsch und Englisch gesungen.

Martin Bruny am Montag, den

18. Februar 2013 um 14:12 · gespeichert in Rezensionen, Theater, 2013

Hedwig, eine schwarze Witwe (Sona MacDonald), stöckelt in ein gutes altes Wiener Kaffeehaus, elegant, geheimnisvoll, auf der Suche nach einem neuen Opfer. Alt soll er sein, reich, und am besten noch am Tag der Hochzeit das Zeitliche segnen. Kandidaten gibt es genügend, das Gift ist schnell gemischt – doch durch einen fatalen Irrtum trinkt es die Heiratsschwindlerin selbst. Vorhang! So könnte man den Plot von »Forever Young« beschreiben, wenn man denn einen suchen wollte, und nach heutigen Musicalgesetzen des einen oder anderen Musicalproduzenten, reichte das, um einen musikalischen Abend, eine Revue, tatsächlich als »Musical« zu bezeichnen. Etikettenschwindel gibt’s aber am Theater in der Josefstadt nicht, das hat man nicht nötig, denn das Siegel Wittenbrink bürgt für Qualität, und die Protagonisten auf der Bühne, zwischen den Bezeichnungen Star und Legende flirrend, sorgen dafür, dass die angesetzten Vorstellungstermine des »Wittenbrink-Abends«, der am 31. Januar 2013 seine Uraufführung feierte, Wochen im Voraus ausverkauft sind – restlos.

Theaterlegende Otto Schenk als schrulliger Kellner Leo schenkt dem Publikum wenige, aber zeitlose Glanzstücke – zum Niederkien. Es sieht so leicht aus, was er macht und wie er alle im Saal etwa mit dem Wienerlied »Das Glück is a Vogerl« in wehmütige Erinnerungen an Kindheitstage versetzt, nur können muss man das halt. Er bringt die »Gralserzählung« (Richard Wagner) auf Russisch, liefert Sketches ab, dass das Publikum sich vor Lachen kaum halten kann. Gideon Singer als Harry berührt mit jüdischen Liedern wie »Vos geven iz geven« von David Meyerowitz – frenetisch beklatscht, beschwört er doch hier Erinnerungen an eine künstlerische Hochzeit, die in fataler Zeit ausgelöscht wurde. Kurt Sobotka (Joseph) interpretiert entspannt das von ihm getextete und von Franz Wittenbrink komponierte Gstanzl »Kaffeehaus«, ein liebevoll-altmodisches Lied ganz in dem Stil, wie man es von der ungemein beliebten Radio-Kabarettsendung »Der Guglhupf« her kennt, die er 1978 gemeinsam mit Gerhard Bronner, Peter Wehle, Lore Krainer und Peter Frick begründete. Bis 2009 wurde sie wöchentlich vom Radiosender Ö1 ausgestrahlt, und bis zuletzt war er dabei.

Etwas kritisch könnte man anmerken, dass da, wo »gespielt« wird, dass bei so viel Authentizität der großen alten Männer – Kurt Sobotka (83 Jahre), Otto Schenk (83 Jahre), Gideon Singer (87 Jahre) und Albert Rueprecht (Andreas) (84 Jahre) –, der Unterschied zum gefakten Alter, wie von »Jungspund« Toni Slama (Anton) demonstriert, inklusive Rollator mimt er mit seinen fast jugendlichen 65 Jahren den siechsten der Männer, ein riesiger ist. Das Unechte, auch der Akzent, in dem Ruth Brauer-Kvam ihre Version der herben Pflegerin Rubina aus Montenegro abliefert, wirkt ein wenig zu »künstlich«, wenngleich großartig gespielt, ja, parodistisch angelegt, aber auf dem gegebenen Spielfeld – irritierend.

Herrlich aber, wie die Damen Ruth Brauer-Kvam, Eva Mayer (Franzi, die 15-jährige Enkelin von Leo) und Sona MacDonald ihre mitreißende, exaltierte Version von »Crazy People« (Boswell Sisters) abliefern und wie grandios Sona MacDonald zum Britney-Spears-Hit »Toxic« ihre Giftfläschchen am Gasthaustisch tanzen lässt, genau choreografiert, eiskalt, betörend.

Das Spektrum an Songs, die Franz Wittenbrink für seinen Abend zusammengestellt hat, teils mit neuen Texten versehen, neu arrangiert, in Summe an die 43 Stücke, reicht von Rainhard Fendrichs »Es lebe der Sport« und Hansi Krankls »Lonely Boy« (Paul Anka) bis zu Johann Sebastian Bachs »Komm, süßer Tod«, von Fritz Löhner-Bedas »Oh Mädchen, mein Mädchen« bis Leibers & Stollers »Hound Dog« und »Dulcinea« aus dem »Mann von La Mancha«. Miriam Busch hat bei ihrem Bühnenbild in die Vollen gegriffen und echte Kaffeehausatmosphäre geschaffen, die dreiköpfige Band mit Franz Wittenbrink beziehungsweise wahlweise Christian Frank am Klavier sowie deeLinde am Cello und Herb Berger an den Reeds, Bass und Percussion spielt souverän.

Es ist ein Abend zum Verlieben, in die Schauspielkunst des Ensembles, in die Fantasie von Franz Wittenbrink und in die Art und Weise, wie er Stimmungen konstruiert, Ekstase aufblitzen lässt, hemmungslosen Klamauk inszeniert und die Zeit mit »The Cold Song« (Dryden/Purcell) erstarren lässt – ein Erlebnis mit den großen alten Schauspielern der Josefstadt, hoffentlich eines von noch recht vielen.

Martin Bruny am Sonntag, den

6. Januar 2013 um 12:50 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Gerade rechtzeitig zum Start des geplanten Musicalfilm-Blockbusters »Les Misà©rables« brachte der Verlag John Blake Publishing eine nicht autorisierte Biographie des Valjean-Darstellers Hugh Jackman auf den Markt, geschrieben von Anthony Griffiths (verfasst unter seinem Pseudonym Anthony Bunko). Griffiths wurde 1962 in Merthyr Tydfil (Südwales) geboren und ist unter anderem als Autor von Kinder- und Jugendbüchern tätig, die er im Eigenverlag herausgibt; bei John Blake veröffentlichte er 2010 eine Biographie von Hugh Laurie.

Um es gleich vorwegzunehmen: Wer sich kluge Kommentare oder Statements zu »Les Misà©rables« von diesem Buch erwartet, wird enttäuscht. Das Buch wurde zwar im Oktober 2012 veröffentlicht, man hätte also erwarten können, dass sich der Autor dieses Themas annimmt, aber die Ausführungen beschränken sich auf einige Zeilen; mehr als das bereits bekannte Marketinggetöse gibt es nicht.

Das ist auch gleichzeitig das Grundproblem des Buches: Man erfährt, wenn man sich mit der Biographie des Schauspielers Hugh Jackman schon einmal beschäftigt hat und seine Fernsehinterviews kennt, kaum Neues. Die Biographie beginnt mit einem Ereignis des Jahres 2009. Jackman bekommt seinen eigenen Stern am Walk of Fame vor dem legendären Grauman’s Chinese Theater, genau zwischen jenen von Marilyn Monroe und John Wayne. Nur zwölf Jahre zuvor war er das erste Mal mit seiner Frau als Tourist nach L. A. gekommen, und die erste Station des Besuchsprogramms damals war natürlich der Walk of Fame. Etwas mehr als 2000 Stars sind hier verewigt, nicht allzu viele Australier: Cate Blanchett, Nicole Kidman und Olivia Newton-John, aber nicht Mel Gibson oder Russell Crowe. Auch das wissen wir schon, es wurde in den Berichten damals im Detail ausgeführt.

Das Buch basiert offensichtlich auf Interviews mit Hugh Jackman, ob allerdings auch der Autor selbst Interviews mit dem Schauspieler geführt oder sich nur auf allgemein Zugängliches gestützt hat, ist dem Buch nicht zu entnehmen. Was man sagen kann: Bunko kratzt nur an der Oberfläche. Jackman hatte eine nicht ganz unbeschwerte Kindheit. Seine Mutter bekam nach seiner Geburt Depressionen, verließ die Familie, der Vater hatte fünf Kinder aufzuziehen. Eigentlich ja Stoff genug, um hier einiges an Schilderungen, Reflexionen zu liefern, aber wir erfahren: »Even to this day, he doesn’t know how his father manages to keep it all together and still have the time to come and cheer him on at sporting events.« Das ist plump und etwas wenig.

Weder entwickelt Bunko in diesem Buch eine interessante Erzählersprache, noch erkennt man, wie, in welchem Stil Jackman über sein Leben gesprochen haben könnte, zu zerfleddert sind die Originalzitate eingestreut. In hastigem Stil werden die Facts geliefert, mit Zielrichtung auf knackige Pointen am Ende eines Abschnitts/Kapitels. Das ist an und für sich nichts Schlechtes, aber nur selten hat man das Gefühl, tatsächlich ein »Buch« zu lesen, meistens glaubt man, es mit einer überdimensionierten Prominenten-Berichterstattung von »Gala«, der »Bunten« oder einem anderen Glitzerblättchen zu tun zu haben.

Mit fünf Jahren stand Jackman in »Camelot« auf der Bühne in der Pymble Public School, er spielte 1985 an seiner Schule die Hauptrolle in »My Fair Lady« – Facts, nicht allzu viel mehr. An den Schwerpunkten, die der Autor setzt, erkennt man ziemlich klar die Zielgruppe, die er beim Konzipieren des Buches im Auge hatte: In einem eigenen Kapitel wird ausführlich geschildert, wie Jackman seine Frau Deborra-Lee Furness kennenlernte, wie sie sich verliebten und heirateten, ein eigenes Kapitel ist der Adoption seiner beiden Kinder gewidmet. Adoption? Ja kann er denn nicht, will er denn nicht, ja was ist denn da los? Und natürlich widmet sich der Autor ausführlich den Anstrengungen der beiden Ehepartner, es doch mit harter Sexarbeit zu schaffen, eigene Kinder zu bekommen. Arbeit, die Jackman zeitweise so angestrengt haben soll, dass er zu seiner Frau meinte: »Deb, can I have a break?« Noch ausführlicher? Okay, kein Problem: Damals hatte ein Arzt Frau Jackman empfohlen, für einen Zeitraum von zehn Tagen täglich Sex zu haben. – Die Frage ist, ob man derartige Details in einer Biographie schreibt, und auch, wie man sie beschreibt.

Nachdem die Jahre bis 1999 in einem Mix aus Pointen, Interviewfetzen und knappen Hauptsatzschilderungen abgehandelt wurden, landen wir bei den »Wolferine«-Kapiteln, in denen alles Bekannte zusammengefast wird, was jemals in Gossip-Magazinen zu lesen war, von Jackmans Körpergröße (er war eigentlich zu groß für die Rolle, das sei Fans aufgefallen, die sich dann im Internet darüber beschwert hätten), bis zu den 700 Paar Wolferine-Klauen, die man für den Film getestet hat.

Es geht noch knalliger, etwa in Passagen über den Film »Passwort: Swordfish«, in dem es über die Dreharbeiten mit Halle Barry heißt: »Along with the pleasure of working alongside film veteran John Travolta, Hugh also got to share an outdoor scene with the beautiful Berry which features her topless. When asked how he handled the scenario, aside from claiming his eyes never left her face, he said, ‘To be honest I was probably more embarrased than she was.‘« – und das ist nur der Auftakt zu zwei Seiten an Schilderungen von sexy bis Sexszenen.

Natürlich gibt es bei der Fülle an Geschichtchen aus Jackmans Karriere auch witzige, etwa jene aus seiner Zeit als Peter Allen in »The Boy from Oz« am Broadway: »Hugh’s performance came as a massive shock for many fans, especially the Wolferine ones who arrived to see the macho Logan and were presented with a very different persona, particularly in the scene where he kisses another man. There was one famous performance when someone stood up and shouted as Hugh was about to lock lips with the other male actor, ‘Wolferine … no, don’t do it!‘«

Informatives über das Musicalbusiness? Da kommen wir nicht viel weiter als etwa in folgender Passage: »On 10 May 2004, he woke up to find out that his new film, Van Helsing, was the No. 1 movie in America and he had received his first Tony nomination. […] ‘My wife walked in and said, ‘The studio’s on the phone. You just got nominated for a Tony and your movie’s over $50 million.’ I just thought, I should record this and put it on the alarm clock and I’ll wake up to this every day.« […] As a matter of fact the opening of ‘Van Halsing’ had ten times the viewing audience of the entire run of ‘The Boy from Oz’. ‘And that’s a year’s work,’ observed a stunned Hugh.«

Hoffen wir, dass Jackman in 25 oder 30 Jahren Lust bekommt, sich selbst mit seiner Biographie schriftstellerisch zu beschäftigen. Diese hier ist entbehrlich.

Anthony Bunko: Hugh Jackman – The Biography. John Blake Publishing. London 2012. 286 S.; (Hardcover) ISBN 978-1844549047. £ 17,99. [www.johnblakepublishing.co.uk]

Martin Bruny am Samstag, den

15. Dezember 2012 um 01:10 · gespeichert in Rezensionen, Theater, 2012

Was für ein Kontrast: An einem Tag wohnt man einem semikonzertanten Fiasko im Wiener Ronacher bei, einer balletteusen Vergewaltigung eines Musical-Klassikers, geradezu vollgepfropft mit sinnbefreitem Gepose, emotionslosem Geträller oder völlig falsch verstandener Rolleninterpretation, im Widerschein von horrend schwülstigem Geflimmer, zusammengemixt wie nach einem feucht-fröhlichen Saufgelage in einer Wiener Geisterbahn – und all das zu Ehren eines Orchesters (eigentlich wollte man ja 25 Jahre Orchester der VBW feiern – nicht wahr? –, nicht den Beginn von Gergens Festspielen bei den VBW; allein die Optik seines Engagements durch Struppeck ist verheerend), das den Sound für einen inszenierten Scherz liefern musste. Da hatte der Regisseur wohl ganz offensichtlich seine Aufgabe nicht begriffen oder aber er war der Meinung, sein Ego habe es nötig, in dieser Form auf der Bühne illuminiert zu werden – und das war auch schon das einzige, was bei dieser Show illuminiert wurde. Da muss man auch in der Analyse in jener Sprache zurückgeben, in der hier ein Meisterwerk abgewrackt wurde, freilich nur von der Inszenierung her, aber was nutzt das beste Orchester, wenn die Optik schon zur Flucht nötigt, abgesehen von einigem anderen. Nicht nur, dass das Orchester durch die flimmernden Ausgeburten einer lächerlichen Idee in den Schatten gestellt wurde, auch die Darsteller wurden in den Hintergrund gedrängt – ein Ballettpärchen umhüpfte das Phantom und Christine bei entscheidenden Duetten. Der eine oder andere gestandene »Phantom«-Darsteller hätte schon beim ersten Auftauchen des Ballettwahnsinns wohl nur ein verzweifeltes »Geh schleichts eich« übrig gehabt. Hätte Liberace jemals das »Phantom der Oper« in Szene setzen dürfen, mehr Schwulst wäre selbst ihm nicht eingefallen – es war, das kann man wirklich sagen, die krasseste Worst-Case-Inszenierung, die überhaupt vorstellbar ist.

… und am nächsten Tag fährt man auf den Gießhübl, in einen viel kleineren Saal natürlich, kein Vergleich mit dem Ronacher, aber das, was in diesem Saal präsentiert wurde, war das perfekte Gegengift zu dem am Vortag miterlebten grauslichen Klischeemusicalalptraum.

Ein Teil des Musical-Konzertprogramms »Musical Unplugged« deckt mit viel Ironie auf, was an so manchem Musicalhaus an Lächerlichkeiten dem Publikum als »große Show« vertickert wird. Florian Schützenhofer und Jakob Semotan sezieren in ihren Duetten, witzigen Medleys von altbekannten »Wiener Klassikern« wie »Elisabeth«, »Rebecca«, »Tanz der Vampire« und einigen anderen, wie unsagbar dämlich manche Textpassagen sind. Sie karikieren die plumpe Mimik und Gestik, mit der man bisweilen an den großen Bühnen abgespeist wird, weil die engagierten Darsteller nicht können oder die Regisseure nicht wollen (oder umgekehrt), kontern Schwulst aus dem Gebiet des Musicals mit jenem aus dem Austropop wie Steffi Wergers »Stark wie ein Felsen«. All das in Duetten, in denen munter-fröhlich durch die Songs jeder mal den Frauen- oder auch den Männerpart übernimmt, was dem Ganzen noch einen Tick zusätzlichen Witz verpasst. Eine Art »Forbidden Broadway«, und Stoff gibt es mittlerweile ja schon wieder reichlich.

Ein Teil des Musical-Konzertprogramms »Musical Unplugged« deckt mit viel Ironie auf, was an so manchem Musicalhaus an Lächerlichkeiten dem Publikum als »große Show« vertickert wird. Florian Schützenhofer und Jakob Semotan sezieren in ihren Duetten, witzigen Medleys von altbekannten »Wiener Klassikern« wie »Elisabeth«, »Rebecca«, »Tanz der Vampire« und einigen anderen, wie unsagbar dämlich manche Textpassagen sind. Sie karikieren die plumpe Mimik und Gestik, mit der man bisweilen an den großen Bühnen abgespeist wird, weil die engagierten Darsteller nicht können oder die Regisseure nicht wollen (oder umgekehrt), kontern Schwulst aus dem Gebiet des Musicals mit jenem aus dem Austropop wie Steffi Wergers »Stark wie ein Felsen«. All das in Duetten, in denen munter-fröhlich durch die Songs jeder mal den Frauen- oder auch den Männerpart übernimmt, was dem Ganzen noch einen Tick zusätzlichen Witz verpasst. Eine Art »Forbidden Broadway«, und Stoff gibt es mittlerweile ja schon wieder reichlich.

Ein anderer Part des »Musical Unplugged«-Programms sind dann tatsächlich ernst gemeinte Interpretationen von Musicalsongs. Da ist es interessant zu sehen, wie sich Nachwuchsdarsteller wie Jakob Semotan oder Peter Neustifter an ein paar Klassikern abseits des Mainstreams wie »Lost in the Wilderness« (»Children of Eden«/Stephen Schwartz) oder »Anytime« (»Infinite Joy«/William Finn) versuchen. Das muss man nicht beurteilen, es sind Versuche, die schon einmal deswegen großartig sind, wenn man diesen Aspekt herausgreifen will, weil sie erkennen lassen, dass Texte auch – oh Wunder – gut gebaut sein können, eine Aussage haben können, die aus mehr als einem dramamusicalischen Schlagwort besteht.

Was die Interpretationen von Klassikern wie »Dies ist die Stunde« oder etwa »I dreamed a dream« angeht, zweifle ich daran, dass es die perfekte Songwahl der Interpreten war, aber einen Versuch wars wert.

Als Gaststars bei Musical Unplugged dabei: die A-Capella-Gruppe Rock4, ein perfekt eingespieltes Team, das etwa mit Liedern von Queen oder Pink Floyd, aber auch bei Stoff von Lloyd Webber, erstaunliche Klänge auf die Bühne bringt.

Ein anderes Highlight: Christof Messners Musicalcollage von »Singing in the Rain« und Rihannas »Umbrella«, bei der er sich selbst am Klavier begleitet hat.

Ein anderes Highlight: Christof Messners Musicalcollage von »Singing in the Rain« und Rihannas »Umbrella«, bei der er sich selbst am Klavier begleitet hat.

Einen eigenen Reiz hat die Show dadurch, dass man manchmal nicht auf Anhieb weiß, was ernst gemeint ist und was als Parodie, heutzutage muss man ja (siehe Ronacher) überall mit dem Schlimmsten rechnen. Aber bei »Musical Unplugged« (musikalische Leitung & Klavier: Florian C. Reithner) kann man vielleicht auch mal Songs von Udo Jürgens hören, ohne seekrank zu werden, und das ist viel wert. Ein schöner Abend.

Musical Unplugged

Besetzung

Lucas Blommers, Luc Devens, Christof Messner, Luc Nelissen, Peter Neustifter, Florian C. Reithner, Florian Schützenhofer, Jakob Semotan, Björn Sterzenbach

www.musical-unplugged.at

Fotos: Andrea Martin

Martin Bruny am Sonntag, den

25. November 2012 um 01:12 · gespeichert in Tonträger, Rezensionen, Tonträger, 2012

Die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste, lautet: Wozu diese »Elisabeth«-Cast-CD? Nicht, warum »noch eine«, sondern, »warum diese«? Es kommt wohl kaum vor, dass von einem Musical innerhalb eines Jahres zwei Cast-CDs auf den Markt gebracht werden, die mit denselben beiden Hauptdarstellern aufwarten. Aber genauso gut könnte man an den Anfang aller Fragen die folgende stellen: Wollten uns die VBW verarschen, als sie die Cast mit etwa folgendem Argument vorgestellt haben, nämlich dass sie die BESTEN für die Rolle ausgewählt haben?

Die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste, lautet: Wozu diese »Elisabeth«-Cast-CD? Nicht, warum »noch eine«, sondern, »warum diese«? Es kommt wohl kaum vor, dass von einem Musical innerhalb eines Jahres zwei Cast-CDs auf den Markt gebracht werden, die mit denselben beiden Hauptdarstellern aufwarten. Aber genauso gut könnte man an den Anfang aller Fragen die folgende stellen: Wollten uns die VBW verarschen, als sie die Cast mit etwa folgendem Argument vorgestellt haben, nämlich dass sie die BESTEN für die Rolle ausgewählt haben?

Wie maulfaul muss man eigentlich sein, um nicht erklären zu können, warum man wirklich einen Darsteller ausgewählt hat. Denn einen »Besten« gibt es nicht, die Wahl eines Darstellers ist immer ein Kompromiss zwischen mehreren Anforderungsprofilen. Eines davon sollte die stimmliche Qualität sein, ein anderes kann natürlich auch der Girlieanziehungsquotient sein oder die Bühnentürltauglichlichkeit, wobei die letzten beiden wohl eher bei den Chippendales Priorität genießen sollten … aber wenn die beiden Hauptdarsteller der aktuellen »Elisabeth«-Produktion tatsächlich die Besten aller Interessenten wären, was ihre stimmlichen Qualitäten betrifft, dann sollte man das Musicalgenre besser abwinken und sich etwas ganz anderem zuwenden.

»Der Beste aller Bewerber«, das ist eines jener Ammenmärchen der Marketingabteilungen, die sie mit ALT + STRG + FTW in ihre Pressemappen kopieren. Wer sich die Tour-CD, also die erste der beiden 2012 veröffentlichten »Elisabeth«-CD angehört hat, konnte da schon nur lachen. Nun, jetzt haben wir also einen neuen Versuch der beiden Hauptdarsteller, Leben in ihre Figuren zu bringen, und erneut ist das hemmungslos gescheitert.

Wobei man sich, bevor man sich der Qualität dessen, was man hört, widmet, noch eine dieser Fragen, die man uns nie beantworten wird, stellen sollte, nämlich: Wie ist denn diese CD entstanden? Nun, es fanden sich zwei Partner, einer, der die CD produzieren wollte, und ein zweiter, wobei die Rollenverteilung vielleicht nicht ganz so klar ist, wie manche es vermuten wollen. Man einigte sich, die CD LIVE aufzunehmen. Anders wird das auch in unserer Zeit fast nicht mehr möglich sein …

… oder vielleicht doch bald wieder, aber momentan haben wir es noch im Falle von »Elisabeth« mit einer Produktion zu tun, bei der 28 Musiker spielen. Da kommt es doch weit billiger, ihren Sound live aufzufangen, als ihn im Studio oder im Theater unter Studiobedingungen neu einzuspielen. Freilich handelt es sich beim Orchester der VBW um ein nach wie vor sehr gutes, auch wenn beinhart an dessen Ruf gesägt wird, und zwar nicht von außen …

… beinhart etwa, indem in den letzten zwölf Jahren die Zahl der Vollstellen geschrumpft wurde. Bei »Elisabeth« spielt man noch mit 28 Musikern, aber es könnte das letzte Mal sein, dass man in dieser Stärke bei einem Musical antritt (abgesehen von Alibi-Aktionen wie dem »Phantom der Oper«, bei dem man auf Substitute setzen muss, weil man bei gleichzeitiger Bespielung des Raimund Theaters, etwa im Geigen-Bereich gar nicht mehr genügend Mitglieder des VBW-Orchesters zur Verfügung hat, was dann die ganze Veranstaltung eigentlich zur Farce macht, wenn doch 25 Jahre Orchester gefeiert werden sollten und man teilweise von Substituten unterhalten wird, aber das führt uns nun dann doch zu weit, und wir alle können uns vorstellen, wie gefinkelt man von seiten der VBW mit 16-tel Stellen etc. argumentieren wird und der Definition, was ein Orchester ist. Nun, nochmal zur Klarstellung, ein Klang eines Orchesters, der wiedererkennbar und als solcher verwertbar sein soll, kann nur dann gegeben sein, wenn er von Musikern erzeugt wird, die regelmäßig miteinander spielen, ich gehe also von Vollstellen aus, eine Ansicht, die man nicht teilen muss.

Ein weiteres Indiz für den Weg in eine VBW-Epoche, in der das Orchester eine unwichtigere Rolle spielen wird: die Verkleinerung des Orchestergrabens im Ronacher im Rahmen der Umbauarbeiten für »Legally Blonde«, damit man eine zusätzliche Reihe im Theater gewinnt. Diese Reihe wird die Spezialkategorie sein, die VBW nennen sie »Silver Chair«, die Fans Nuttensprudel-Reihe, weil man zum überteuerten Eintrittspreis ein Glas Sekt, ein Programm und eine »Überraschung« bekommt, vielleicht ja ein Säckchen mit Glitter oder einen pinkfarbenen Lippenstift, vielleicht gibts für die Burschen noch ein paar Unterhosen oder Kondome aus dem traurigen Merchandising-Trödelladen vergangener Produktionen, man wird es sicher rechtzeitig erfahren …

… aber wir waren bei der Frage, wie diese CD entstanden ist, und ja, auch wieder ein Punkt, der nie offiziell geklärt werden wird, nämlich die Frage, was an dieser CD live ist, außer den Bühnengeräuschen, dem Applaus und dem Orchester. Fragen wird man sich ja wohl dürfen, zumal, wenn man bei jenen Vorstellungen, bei denen aufgenommen wurde, vor Ort war und etwas VÖLLIG anderes gehört hat, zumal, wenn es zumindest einen Darsteller gibt, der auf seinem öffentlichen Facebook-Profil gepostet hat, dass er zu »Elisabeth«-Nachaufnahmen ins MG-SOUND-Studio unterwegs ist. Was ist also live, wie viel ist an dieser CD live?

Ich stelle mir die entsetzten Gesichter der Toningenieure, eventuell des Texters, des Komponisten, des Dirigenten vor, als sie die Aufnahmen gehört haben. Was haben sie sich wohl gedacht? Schmeißen wir das Ganze einfach in den Gulli? Wir werden es nie erfahren, denn die Musicalwelt ist eine blankpolierte, es wird gelogen, schöngeredet, nur die Wahrheit, die erfährt man nicht. Rein fantasiemäßig weitergedacht, könnte man beschlossen haben, einfach alle Darsteller nachsitzen zu lassen und ihre Parts im Studio neu einsingen zu lassen. Immerhin, es wird nicht so arg gewesen sein wie die ganz besondere Arbeit mit einem der »großen« Musicalstars vergangener Zeiten, bei der man sicher tagelang bit by bit Songstückchen aneinanderkleistern musste, um dann ein Lied herauszubekommen, das wie die gephotoshoppte Fratze von Bambi ohne Seele und ohne Charakter klingt, aber - keine falschen Töne - Gott sei Dank.

Nun, all das sind Spekulationen, nichts dran ist wahr, nicht klagbar, auch wenn ich da schon den einen oder anderen besonders Klagfreudigen sehe. Manchmal könnte man ja vermuten, dass ein paar Geschäftsleute im Business fehlende Umsätze durch miese Tricks mit Anwälten aufzubessern versuchen, aber … nein, kommen wir zum tollen Endergebnis, also zur Doppel-CD »Elisabeth«, die nun in all ihrer Schönheit vorliegt. Positiv zu erwähnen ist das Booklet, das alle Texte enthält und das, wenn man die Farbe Lila mag, als durchaus hübsch bezeichnet werden kann. Eine Prägung am Cover, sehr schöne Fotos, da passt alles.

Geht man jetzt davon aus, und das ist natürlich nur meine Meinung, dass vieles von dem, was man auf dieser CD hört, nicht aus dem live aufgenommenen Material stammt, sondern nachträglich neu aufgenommen wurde, ist das für mich ganz persönlich, nein, nicht Betrug, aber nicht ernstzunehmen. Man schneidet den Applaus, der teilweise nach Darbietungen gespendet wurde, die fast schön körperlichen Schmerz verursacht haben (ich spreche natürlich nur von mir), an Sequenzen, die nun natürlich nicht mehr falsch klingen (aber bisweilen immer noch körperlichen Schmerz verursachen), das Ganze ist ein so absurder Vorgang der Geschichtsumschreibung, unglaublich. Man müsste sich ja fast fragen, ob das noch legitim ist, schließlich haben Kritiker die Premiere, die hier angeblich LIVE vorliegt, gesehen, besprochen … Hier nun vorzugeben, dass alles ganz anders war …

… und es ist ja nicht so, dass man – sogar mit all dem schnieken High-Tech-Studiozeugs – heutzutage tricksen kann, ganz ohne dass man den Umstand merkt, dass getrickst wurde. Wenn ich da eventuell auf den Beginn von »Ich gehör nur mir« (CD 1, Track 14) verweisen darf, wo man den Übergang von einer Live-Passage zu einem Teil, na ja, es ist dann zufällig der gesungene Teil des Liedes, hört, eindeutig hört, das Ausfaden des Halls, aber was schreibe ich, sicher alles nur Einbildung. Sicher, Annemieke van Dam hat vielleicht erst im Studio einen entscheidenden Hinweis bekommen, dass »Elisabeth« am Ende der Show doch ein Eitzerl älter klingen sollte als am Beginn. Auf der Studioaufnahme hört sich die »Totenklage« im ersten Moment dann auch an, als würde sie jemand ganz anderer singen. Live wurde das so nicht serviert. Den Übergang zur Neuaufnahme hört man, wenn man genau hinhört, sogar als ganz unauffälligen Knackser auf der CD (CD 2, Track 21).

Das alles ist kein Vorwurf an die Plattenfirma, es ist vielleicht ein Appell, ein wenig mehr Ehrlichkeit Raum zu geben und in das Booklet zu schreiben, welche Nummern nachträglich im Studio synchronisiert wurden. Insgesamt gesehen hat sich natürlich an der Einschätzung der Cast auch anhand dieser Cast-CD nichts geändert. Die beiden Hauptdarsteller sind in ihren gesanglichen Qualitäten auch im Studio in ihren Limits gefangen. Wie krass der Unterschied zwischen der Cast-CD und dem Live-Erlebnis ist, muss jeder für sich erfahren. Ich persönlich empfehle sogar den Kauf der Cast-CD und dann den Besuch einer Vorstellung – bei der Rory Six den Tod singt. Das ist, als würde man auf der Cast-CD einen Sänger erleben, dessen Stimmvolumen, aber vor allem Interpretationsfähigkeit extrem limitiert ist, während man bei Rory Six das Gefühl hat, dass erst bei ihm die Figur des Todes zu leben beginnt. Er muss sich nicht darauf konzentrieren, die hohen Töne aus sich rauszuquetschen, er gestaltet sie, macht sie zu einem Erlebnis. Wenn sich Seibert ins Stöhnen, Ächzen und Quetschen flüchtet, weil er meint, das würde … ja, was eigentlich, so kann man bei Six davon ausgehen, dass er es versteht, die Interpretationsmöglichkeiten der Songs auszuschöpfen. Das ist nicht der Unterschied zwischen Live-Erlebnis und CD, das ist der Unterschied zwischen Rory Six, dem herausragenden Künstler, und der derzeitigen Erstbesetzung des Todes bei einer VBW-Produktion, womit wir eigentlich noch ausführlich über die Castingmethoden an diesem Haus … aber das hat ja auch ein anderes Mal Zeit.

Fazit: Kaufen, warum nicht, die CD ist ein Dokument für ein sehr gut spielendes und geleitetes Orchester, die Plattenfirma hat getan, was sie konnte, um eine perfekte Arbeit, bei den gegebenen Sängern, abzuliefern, die Aufnahme bestätigt, dass Anton Zetterholm ein großartiger Rudolf ist, der es auf CD und live schafft, große Momente zu gestalten, und ich glaube, es gibt Karaoke-Maschinen, mit denen man ja einzelne Tonspuren ausblenden kann, wenn man das Bedürfnis haben sollte.

Martin Bruny am Samstag, den

24. November 2012 um 03:16 · gespeichert in Tonträger, Rezensionen, Tonträger, 2012

Die letzte Tournee von Peter Kraus, die der Altrocker 2012 rund 75 Mal in deutsche und österreichische und vermutlich auch Schweizer Hallen brachte, wurde bei einem seiner Wien-Auftritte von MG SOUND festgehalten und dieser Tage als DVD veröffentlicht. Ein völlig unpeinliches, unterhaltsames Spektakel mit einem Entertainer, der weiß, wie er seine Zielgruppe optimal bedient. Das Buch und die Dialoge steuerten Peter Kraus, Markus Gull, Peter Hofbauer und Wuchtel-King Dieter Chmelar bei. Regie führte Thomas Smolej und dass diese Tour ein solcher Erfolg war, ist, neben dem musikalischen Faktor, sicher auch darauf zurückzuführen, dass in dem rund zweieinhalbstündigen Konzert auch kurzweilig geblödelt und einfach gut unterhalten wurde. Die Musik wird von einer routinierten Band beigesteuert, und es darf bezweifelt werden, dass Peter Kraus allzu viel Arbeit im Studio noch hatte, um etwaige unsaubere Sellen auszubessern. Das, was man in der Halle beim Konzert zu hören bekam, war ein guter, voller Sound. Das musikalische Programm ist eine gelungene Mischung aus den alten Hadern von Kraus wie “Mit Siebzehn”, “Diana”, Tracks von aktuelleren CDs des Altmeisters bis hin zu Klassikern wie “Don’t worry, be happy” und “Rockin’ all over the world” sowie Gesangseinlagen seiner Gäste Mike Kraus und Andy Lee Lang. Eine sehr schön produzierte DVD für alle Fans. Die DVD ist im Fachhandel erhältlich.

Die letzte Tournee von Peter Kraus, die der Altrocker 2012 rund 75 Mal in deutsche und österreichische und vermutlich auch Schweizer Hallen brachte, wurde bei einem seiner Wien-Auftritte von MG SOUND festgehalten und dieser Tage als DVD veröffentlicht. Ein völlig unpeinliches, unterhaltsames Spektakel mit einem Entertainer, der weiß, wie er seine Zielgruppe optimal bedient. Das Buch und die Dialoge steuerten Peter Kraus, Markus Gull, Peter Hofbauer und Wuchtel-King Dieter Chmelar bei. Regie führte Thomas Smolej und dass diese Tour ein solcher Erfolg war, ist, neben dem musikalischen Faktor, sicher auch darauf zurückzuführen, dass in dem rund zweieinhalbstündigen Konzert auch kurzweilig geblödelt und einfach gut unterhalten wurde. Die Musik wird von einer routinierten Band beigesteuert, und es darf bezweifelt werden, dass Peter Kraus allzu viel Arbeit im Studio noch hatte, um etwaige unsaubere Sellen auszubessern. Das, was man in der Halle beim Konzert zu hören bekam, war ein guter, voller Sound. Das musikalische Programm ist eine gelungene Mischung aus den alten Hadern von Kraus wie “Mit Siebzehn”, “Diana”, Tracks von aktuelleren CDs des Altmeisters bis hin zu Klassikern wie “Don’t worry, be happy” und “Rockin’ all over the world” sowie Gesangseinlagen seiner Gäste Mike Kraus und Andy Lee Lang. Eine sehr schön produzierte DVD für alle Fans. Die DVD ist im Fachhandel erhältlich.

Martin Bruny am Sonntag, den

11. November 2012 um 14:49 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Theater, 2012

»Eine andere Tiefe in das leicht verschriene Genre« Musical bringen zu können, davon war Bernadette Sonnenbichler, die Regisseurin der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals »Women on the Verge of A Nervous Breakdown«, vor der Premiere im Schauspielhaus Graz in einem Interview überzeugt. Sie meinte damit eine »schauspielerische« Tiefe, denn sie hatte die Show mit dem Ensemble des Schauspielhauses zu besetzen, und dabei handelt es sich um Schauspieler, nicht um Musicaldarsteller. Im Grunde genommen ein dreistes Statement, geht es doch eigentlich von dem Klischee aus, dass Musicaldarsteller von allem ein bisschen können, aber nichts so richtig, schon gar nicht die Kunst des Schauspiels. Aus Musicalsicht ist das natürlich eine Ansage, die man gern kontern würde – allein, es ist schon hinreißend, was das Schauspielhaus mit dieser Show auf die Beine gestellt hat.

Trivial beginnend könnte man in den Raum stellen, dass es auf der Bühne sicher mehr echtes ungezügeltes Feuer gibt als bei »Rebecca« in Manderley, und das, ohne es marketingschreierisch als besonderen Anreiz zu »vermarkten«. Da rückt dann schon mal die Feuerwehr selbst auf die Bühne und löscht das abgefackelte Bett; Rauchschwaden, Gestank hängen in der Luft und das passt so herrlich in dieses irrwitzig-flirrende Drama am Rande des Lustspiels (oder umgekehrt). Das ist »the real deal« – kein steriles Etwas – das hat Saft und Kraft.

Inhalt: könnte man erzählen, macht aber nicht viel Sinn. Es geht um Pepa (Pia Luise Händler), eine Schauspielerin, die von ihrem Liebhaber Ivà¡n (Franz Xaver Zach) verlassen wird, um Lucàa (Steffi Krautz), Ivà¡ns Ex-Frau, die 19 Jahre in der Psychiatrie verbracht hat, weil sie es nicht verkraften konnte , verlassen und betrogen worden zu sein, und nun eher von der anderen Seite des Nervenzusammenbruchs rübergrinst, es geht um Lucàas Sohn Carlos (Wojo van Brouwer) und dessen Freundin Marisa (Julia Jelinek), um einen Taxifahrer (Florian Köhler), um Candela (Evi Kehrstephan), Pepas beste Freundin, ein durchgeknalltes Model, das sich mit einem schiitischen Terroristen einlässt, und um Paulina (Verena Lercher), eine Anwältin, die für Lucàa vor Gericht durchsetzen soll, dass ihre Mandantin 19 verlorene Jahre zurückbekommt: Madrid, die 1980er Jahre, Irrsinn, Chaos, Sex & Verzweiflung.

Der Showstopper in dieser Produktion ist Steffi Krautz – in jeder Szene, in der sie zu sehen ist. Sie legt ihre Lucàa völlig enthemmt in ihrer Verrücktheit an, es gelingt ihr, diese Figur derart lustvoll, verspielt-verrückt mit Leben zu erfüllen, dass man verblüfft und fasziniert ihren darstellerischen Kammerstückchen zuschaut. Allein die eine Szene, in der sie ihren Sohn Carlos vor dessen Freundin Marisa intensiv küsst, ihn an ihren Busen zieht, und dem Mädl damit beweist, wie sehr er ein Mamabübchen ist, gleichzeitig damit aber auch so viele Konnotationen in das Spiel bringt, die gar nicht ausgewiesene Teile der Handlung sind und doch so viel in die Grundkonstellation der Handlung einbringen, ist unglaublich. Oder die Art und Weise, wie sie den besten Song des Stücks, »Unsichtbar« (»Invisible«) interpretiert, ganz tief in ihre verzweifelte Seele und ihre Vergangenheit eintaucht, sich durch diesen musikalisch so vielschichtigen Song haucht, seufzt und singt –ganz großes Kino. Jede Chance auf eine Pointe nutzt sie mit allem, was ihr zur Verfügung steht. Wenn wir nun wieder zum Ausgangsstatement zurückkommen: Ja, schauspielerisch ist das brillant, rein gesanglich betrachtet … wird Frau Krautz wohl nicht an eine Patti LuPone herankommen, aber so muss man dieses Lied einmal interpretieren, durchleben können. Da stellt sich dann doch gerade bei dem Stück die Frage: Broadway oder nicht doch lieber Burgtheater?

Natürlich, die Musik ist ein wesentlicher Faktor dieses Musicals. Wenn es um die Nachfolge der Komponistengeneration rund um Sondheim/Lloyd Webber etc. geht, gibt es viele Stimmen, die Yazbek an die vorderste Stelle reihen. »The Full Monty«, »Dirty Rotten Scoundrels« – klasse Talentproben, aber »Woman on the Verge …« ist ein (verkanntes) Meisterstück. Yazbeks Lieder erzählen Geschichten, unterhalten – niveauvoll, ohne den kleinsten Touch Schlager. Es ist eine gelungene Kombination von Samba, Mambo, Tango, Bossa Nova, Pop, Broadway; es ist alles da, was Latin-Feeling erzeugt, und doch klingt es nie wie eine dieser heutzutage in deutschen und österreichischen Musicalproduktionen so verbreiteten abgekupferten Pastiche-Tapeten. Innovation, Tradition, Variation, keine Fahrstuhlmusik. Yazbek hat einen eigenen Stil, er komponiert und textet Lieder, die den Darstellern die Chance geben, eigene Interpretationen zu erarbeiten, es sind so clever gebaute Songs mit intelligenten, fantasievollen, poetischen Texten. Dass dies in der deutschsprachigen Übersetzung von Kevin Schroeder nur bruchstückhaft zu erkennen ist, dass seine Grazer bzw. österreichischen Texteinsprengsel höchst entbehrlich sind, mag traurig stimmen, aber nur ein bisschen, denn der Rest ist immer noch wohltuend anders als jener Standard, mit dem wir es oft zu tun haben.

Stroboskop-Stakkatos als greller Blitz eines grandiosen Lichtdesigns, ein rasantes Spiel mit Film-im-Film bzw. Bühne-im-Film-Effekten, filmreif inszenierte irrwitzig komische Verfolgungsjagden, effektvolle Videozuspielungen von Evil Frog, ein einfallsreiches Set Design, das auf pfiffige Weise die Handlung auf mehreren Ebenen abspielen lässt, mit fast schon filigran wirkenden Konstruktionen, versteckten Falltüren, fallenden Projektionsflächen, eine großartig aufspielende Band mit ausgesuchten Jazz-Musikern rund um Posaunist Bernhard Neumaier, eine Cast, bei der man als Zuschauer das Gefühl hat, dass jeder seine Rolle voll auskostet, von der 80-jährigen Schauspielhaus-Legende Gerti Pall als bigotte Concierge bis zu Julia Jelinek als jungfräuliches Wesen, das eine ganz eigene skurrile Komik entwickelt … und inmitten des Chaos – die eine oder andere zeitlose, fast varietà©mäßige Nummer im besten Sinne, etwa von Ivà¡n-Darsteller Franz Xaver Zach, poetisch herausstechend, und das diametral etwa zur machohaften, aber doch charmanten Attitude der von ihm dargestellten Figur, wenn er mit einem riesigen roten Luftballon durchs Publikum geht, den dann eine der Wahnsinnigen auf der Bühne zerplatzen lässt; in einer anderen Szene demonstriert einer der Musiker die Kunst des Glasspiels.

Atmosphäre, eine Art Lebensgefühl, Schwingungen, Slapstick, wie in den guten alten französischen Spielfilmen, das ist der Gehalt dieses Stückes, der Charme, und sowohl die Cast, aus der man niemanden hervorheben muss, weil alle auf hohem Level spielen, als auch sämtliche Mitglieder des Leading Teams verwirklichen diesen Trip in die Zone des Fast-Wahnsinns mit ihrem Können und ihrer Kunst beeindruckend.

——————-

Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs – Musik/Texte: David Yazbek; Buch: Jeffrey Lane; nach dem Film von Pedro Almodà³var; Regie: Bernadette Sonnenbichler; Choreografie: Otto Pichler; Bühne: Jens Burde; Kostüme: Tanja Kramberger; Licht: Thomas Trummer; Video: Evil Frog; Musikalische Leitung: Bernhard Neumaier; Dramaturgie: Britta Kampert

Darsteller: Pepa (Pia Luise Händler), Verena Lercher (Paulina), Steffi Krautz (Lucàa), Franz Xaver Zach (Ivà¡n), Florian Köhler (Taxifahrer), Wojo van Brouwer (Carlos), Evi Kehrstephan (Candela), Gerti Pall (Concierge), Franz Solar (Regisseur, Arzt, Richter, Hauptkommissar), Florian Kaufman (Regisseur, Arzt, Richter, Hauptkommissar), Juliette Eröd (Cristina). Broadway-Premiere: 04.11.2011, Belasco Theatre, New York; Deutschsprachige Erstaufführung: 10.11.2012, Schauspielhaus Graz (www.schauspielhaus-graz.com)

Martin Bruny am Donnerstag, den

4. Oktober 2012 um 22:13 · gespeichert in Musical, Wien, Rezensionen, Theater, 2012

In Wien steht derzeit Adam Gwons Musical “Ordinary Days” auf dem Spielplan des Theaters in der Drachengasse. Bis dato sind die Kritiken sehr positiv.

“Der Standard” hat sich die Premiere angesehen und sehr freundlich geschrieben unter dem Titel “Broadway gibt es in der kleinsten Hütte” (siehe –> hier). Julia von “Musical Awakening” hat sich eine Folgevorstellung angesehen und war ebenfalls sehr angetan (siehe –> hier). Und auch thatsmusical.de hat jemanden in die Show geschickt (siehe –> hier).

Meine Besprechung wird in der nächsten Ausgabe von “musicals” erscheinen, und da es natürlich keinen Sinn macht, hier das zu schreiben, was man dann in einigen Wochen beziehungsweise Anfang Dezember in gedruckter Form lesen kann, nur kurz: Wer ein relevantes zeitgenössisches Musical sehen will, sollte sich die Show nicht entgehen lassen. “Ordinary Days”, das ist alles andere als ein Stück über banale Geschichten, wie man es fallweise aus oben angeführten Kritiken herauslesen könnte, es ist, das muss man erkennen, ein großes Ganzes, in Sinn, Handlungsführung und Aufbau, sehr sehr clever auf einer philosophischen Grundeinstellung aufbauend, etwas, das sich aus Einzelstücken auf vielerlei Ebenen, auch auf der musikalischen, zu einem Erlebnis zusammensetzt und in einem wirklich umwerfend inszenierten Höhepunkt seine Strahlkraft zeigt. Wer das versäumt, versäumt viel.

Die Show ist noch bis 13. Oktober im Theater Drachengasse zu sehen. Tickets –> hier.

Director: Joanna Godwin-Seidl

Musical Director: Birgit Zach

Producer: Sarah K. Hayes, vienna theatre project

Starring: Sarah Est, Alan Burgon, Peter Neustifter, Kudra Owens

Licence: Josef Weinberger Musikverlage Wien

Martin Bruny am Mittwoch, den

5. September 2012 um 19:30 · gespeichert in Musical, Wien, Rezensionen, Theater, 2012

Traditionell gibt es keine Kritiken von Voraufführungen, Kritiken erscheinen nach der Premiere. Traditionell wird aber auch das zahlende Publikum, also jenes, um das die Theater geradezu betteln, wenn sie es nötig haben, nicht aus Premieren ausgesperrt, zumal bei einem subventionierten Theater. Diesmal ist alles anders, diesmal ziehen die Vereinigten Bühnen Wien ihre Linie durch und halten – am 5. September – die Premiere von “Elisabeth” als geschlossene Veranstaltung ab. Direkt sowie einzig und allein hat dies Christian Struppeck, der Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, zu verantworten, einfach deswegen, weil auch das in seinem Verantwortungsbereich liegt. Es wurde immer wieder von seiten der VBW erwogen, Premieren und Dernieren als geschlossene Veranstaltungen abzuhalten, immer jedoch kam ein Kontingent an Karten in den freien Verkauf, immer wurde das angekündigt. Diesmal nicht. Es gibt hier keinen Spielraum für ein Dementi, das ist Fakt.

Doch es gibt eine Ergänzung: Der Standpunkt der Vereinigten Bühnen Wien ist Folgender: Angeblich soll es Karten ab Montag im Verkauf gegeben haben, im Kartenbüro und bei Wien Ticket und natürlich auf der “Liste”. Die “Liste” ist kein freier Kartenverkauf, und für freie Kontingente bei Wien Ticket und im Kartenbüro habe ich keine Bestätigung, ich höre nur, dass es auch auf Nachfrage keine Karten gegeben hat. Was also hat es für einen Sinn, wenn angeblich Karten im Verkauf sind, aber die Verkäufer sagen, dass es keine Karten gibt. Online bei Wien-Ticket waren definitiv keine Tickets erhältlich. Unter freiem Vorverkauf muss man sich etwas anderes vorstellen können.

Da die Veröffentlichung dieser Teilkritik auf Basis einer Vorpremiere auch als Protest gegen diese Ticketpolitik eines subventionierten Theaters zu verstehen ist, noch ein paar Punkte zur Erklärung: Die VBW haben eine Vielzahl an Tools, um einen geregelten Vorverkauf abwickeln zu können, um Kontingente, die neu in den Verkauf kommen, anzukündigen, und das kostet kaum Zeit, wenn die Kompetenzen geklärt sind. Beispielsweise Facebook, beispielsweise Newsletter, beispielsweise eine Website, beispielsweise Aussendungen von Wien-Ticket und so weiter. Es würde reichen, am Beginn der Vorverkaufszeit anzukündigen, dass ab ungefähr einem Zeitpunkt X ein Kontingent Y in den Verkauf kommt. Die Praxis sieht anders aus: Es wurde wiederholt mitgeteilt, dass es keine Karten im freien Verkauf geben wird. Freier Verkauf bedeutet auch, einen gewissen Respekt gegenüber Theaterbesuchern zu haben. Der geht mir hier eindeutig ab.

Brechen wir also Traditionen, der Bruch ist ohnedies schon gemindert, da diese Kritik wieder offline gegangen ist und erst nach Beginn der Premiere wieder online geschaltet wurde: Es gab im Verlauf der letzten Tage einige Previews. In diversen Foren wird schon eifrig über die neue Fassung der Levay/Kunze-Show diskutiert. Eine ausführliche Kritik, basierend auf regulären Vorstellungen nach der Premiere, wird es im Laufe der nächsten Wochen auch hier im Blog geben, doch vorab: die neuen Stars von “Elisabeth” sind Franziskus Hartenstein als Franz Josef und Anton Zetterholm als Erzherzog Rudolf.

Franziskus Hartenstein

Franziskus Hartenstein verleiht Franz Josef eine Präsenz und eine Stellung Elisabeth gegenüber, die seine Vorgänger in Wien nicht erreicht haben. Das geht so weit, dass das Verhältnis von Elisabeth und Franz Josef in der einen oder anderen Szene fast kippt, oder aber, und das ist die positivere Deutung, erst jetzt in dieser Version voll zur Wirkung kommt. Sowohl vom Schauspiel her gesehen als auch vom Gesang ist Hartenstein für die Show ein Volltreffer. Zwar mag er für die Rolle sehr jung sein, aber er interpretiert die Lieder – und leiert sie nicht nur runter, er verleiht ihnen Gefühl, erreicht mit seinem Schauspiel, dass man mit Franz Josef tatsächlich mitfühlt. Ich habe diese Figur zum ersten Mal so “lebendig” erlebt. Hartenstein spielt glaubhaft, seine Bewegungen, seine Mimik, all das zeigt, dass er es verstanden hat, sich mit seiner Rolle ernsthaft und für die Produktion gewinnbringend auseinanderzusetzen. Früher als Langweilnummern abgetane Balladen und balladeske Sequenzen haben auf einmal eine Tiefe, die man hier in Wien noch nicht erlebt hat.

Anton Zetterholm

Dasselbe trifft auch auf Anton Zetterholm zu. Anders als einer seiner deutschsprachigen Kollegen, Mark Seibert, hatte er eine Sprachbarriere zu bewältigen, über die in diversen Foren jahrelang gelästert wurde. Zetterholms Artikulation ist bei “Elisabeth” freilich bestechend, er singt klare, reine Töne, nicht wie Mark Seibert, dessen Gesangssequenzen gefühlt aus 98 Prozent gepressten Konsonanten bestehen, der in der Tiefe zu wenig Stimme hat, nasal und behaucht in der Mittellage arbeitet und einzig und allein in den Höhen dann an Lautstärke gewinnt, oft auf Kosten jeglichen Schöngesangs, oder Annemieke van Dam, die einem ihr Belting wie eine Watsche ins Gesicht schmettert.

Zetterholm spielt grandios, sein “Wenn ich dein Spiegel wär” ist atemberaubend und DAS Highlight der Show. Der kleine, ganz kurze Übergang zu “Hass”, auch das liefert er mit einer solchen Intensität und Power. Leider hat er das Pech, mit Seibert und van Dam Partner zu haben, die scheinbar ihre Hausaufgaben nicht ganz erfüllt haben und in der Show herumlaufen, als würden sie ferngesteuert. Der “Totentanz” etwa ist der Tiefpunkt der Show schlechthin. Wenn der Tod Rudolf küsst, wirkt es, als würde er ihn oral erdolchen.

Bühnenbild, Kostüme, Fragen über Fragen

Wieso beim “Totentanz” die “Kleider” getilgt wurden, sollte man sich besser nicht fragen. Denn wenn wir mit den Fragen beginnen, würden wir rasch zum Bühnenbild gelangen, das eine völlig misslungene Mixtur aus Teilen der alten Wiener Fassung und verkitschend wirkenden Projektionen und Filmchen ist. Es ging bei der Wiener Fassung immer gerade darum, den Kitsch aus der Show rauszuhalten, wo möglich. Nun sind wir dabei gelandet, dass all das, was bei der alten Fassung unsere Fantasie gestaltet hat, per Filmchen eingespielt wird. Ein Meer und ein Mond oder eine Sonne, was auch immer das sein soll, das sich bewegende Riesenrad. Wozu?

Nein, “Elisabeth”, das Musical, beruht nicht auf einem Film, wir können nicht immer nur Filmmusicals machen, und es muss nun auch nicht in jedem Musical eine Projektion her. Wir haben Fantasie, und wenn sich die Theater den Luxus leisten würden, nur Leute mit großartigen Stimmen verbunden mit einer entsprechenden Gesangskultur und Schauspielbegabung zu casten, wäre uns allen schon viel weitergeholfen. Wir brauchen kein Brimborium, das davon ablenkt, dass sich in Mimik und Ausdruck zu wenig tut.

Bei all den Fragen würden wir auch zu den Kostümen kommen. Was genau soll uns das Outfit des Todes sagen. Was sollen diese Moon Boots, wieso sieht Lucheni wie ein Penner aus, dessen Hosen drei Nummern zu groß sind, mit einem Westchen wie ein Clown?

Kommen wir vorerst zum Schluss und zur Schnapsidee schlechthin. “Elisabeth” wird mit einem Gesangs-Medley inklusive Publikumsbeteiligung beendet. WTF? Wir sind nicht bei den Pradler Ritterspielen, da, von mir aus, könnte Elisabeth nochmal aufstehen und sich meinetwegen in Zeitlupe erdolchen lassen – oder man könnte vorher ein Gewinnspiel machen und jemanden aus dem Publikum bitten, mal mit der netten Merchandising-Feile zuzustechen. Wir haben es mit einem Musicaldrama zu tun, und die erbärmlichen Versuche, aus dem Drama am Schluss noch ein Mitklatsch- und Mitsing-Inferno zu machen, sind degoutant. Nicht, dass das Rezept nicht aufgehen würde, Publikum ist verführbar, aber allein die Absicht, das Publikum mit derart billiger Effekthascherei in den Sumpf von Musikantenstadl Co. zu treiben, ist billig.

Soviel vorerst einmal. Ein paar positive Punkte, ein paar negative. Es gibt noch mehr Positives und auch anderes. Wir sollten uns das nächste Mal vielleicht darüber unterhalten, wieso es auf einmal so viele Barfuß-Sequenzen in der Show gibt, wieso zieht sich die tote Elisabeth die Schuhe aus? Was ist los mit “Ich gehör nur mir” – wieso wurde aus dem Highlight eine Durchschnittsnummer, wo bleibt die Spannung beim “Letzten Tanz”. Wieso befindet sich vor dem Raimund Theater eine Geröllhalde? So viele Fragen …

Links

- orf.at: Premiere für Musical »Elisabeth«

- Musical Awakening: Raimund Theater: Elisabeth - Vorpremiere

- Der Neue Merker: NEUE Kritik: WIEN/ Raimundtheater: ELISABETH – Musical von Sylvester Levay. Premiere

- Heute.at: Elisabeths letzter Tanz gehörte nur ihren Fans

news.at: Retro-Romantik

- oe24.at: Promiauflauf bei »Elisabeth« Premiere

- diepresse.at: »Elisabeth«: Eine schöne Leich’ für die Kaiserin

- kurier.at: “Elisabeth”: Ein süßes Apokalyptus-Zuckerl

- Neue Zürcher Zeitung: Rückkehr der Kaiserin nach Wien

- derstandard.at: Eine, die nur uns gehört

- heute.at: Uwe Kröger und Marika Lichter versöhnt!

- relevant.at: Promis im Sisi-Fieber nach “Elisabeth”-Premiere

- krone.at: Lichter und Kröger versöhnten sich bei Musical-Premiere

Renate Wagner schafft es, ihren Artikel gleich in zwei Online-Medien unterzubringen, und einen dritten Jubel-Artikel gibts auch noch von ihr.

- Der Opernfreund: Elisabeth

- Der Neue Merker: WIEN / Raimundtheater: ELISABETH

- Neues Volksblatt: Noch nie war »Elisabeth« so reizvoll besetzt

Hofberichterstattung bietet Silvia E. Loske in ihrem Blog -> hier

« zurueck ·

vor »

Vom 10. Januar bis 12. Januar 2013 feierte das Vienna Theatre Project im Wiener Theater Drachengasse eine Serie ausverkaufter und viel umjubelter Konzertevents mit dem Titel »West End Winters«. Kieran Brown und Caroline Frank boten ein abwechslungsreiches Programm an Melodien aus erfolgreichen Musicals und ein paar jener Klassiker, die Kultstatus erreicht haben, ohne aus einer sogenannten Big Broadway- oder West-End-Production zu stammen.

Vom 10. Januar bis 12. Januar 2013 feierte das Vienna Theatre Project im Wiener Theater Drachengasse eine Serie ausverkaufter und viel umjubelter Konzertevents mit dem Titel »West End Winters«. Kieran Brown und Caroline Frank boten ein abwechslungsreiches Programm an Melodien aus erfolgreichen Musicals und ein paar jener Klassiker, die Kultstatus erreicht haben, ohne aus einer sogenannten Big Broadway- oder West-End-Production zu stammen. Mit den Bühnenstars Kieran Brown (»Love Never Dies«, »Wicked«) & Caroline Frank (»Evita«, »The Last 5 Years«)

Mit den Bühnenstars Kieran Brown (»Love Never Dies«, »Wicked«) & Caroline Frank (»Evita«, »The Last 5 Years«) Ein Teil des Musical-Konzertprogramms

Ein Teil des Musical-Konzertprogramms  Ein anderes Highlight: Christof Messners Musicalcollage von »Singing in the Rain« und Rihannas »Umbrella«, bei der er sich selbst am Klavier begleitet hat.

Ein anderes Highlight: Christof Messners Musicalcollage von »Singing in the Rain« und Rihannas »Umbrella«, bei der er sich selbst am Klavier begleitet hat. Die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste, lautet: Wozu diese »Elisabeth«-Cast-CD? Nicht, warum »noch eine«, sondern, »warum diese«? Es kommt wohl kaum vor, dass von einem Musical innerhalb eines Jahres zwei Cast-CDs auf den Markt gebracht werden, die mit denselben beiden Hauptdarstellern aufwarten. Aber genauso gut könnte man an den Anfang aller Fragen die folgende stellen: Wollten uns die VBW verarschen, als sie die Cast mit etwa folgendem Argument vorgestellt haben, nämlich dass sie die BESTEN für die Rolle ausgewählt haben?

Die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste, lautet: Wozu diese »Elisabeth«-Cast-CD? Nicht, warum »noch eine«, sondern, »warum diese«? Es kommt wohl kaum vor, dass von einem Musical innerhalb eines Jahres zwei Cast-CDs auf den Markt gebracht werden, die mit denselben beiden Hauptdarstellern aufwarten. Aber genauso gut könnte man an den Anfang aller Fragen die folgende stellen: Wollten uns die VBW verarschen, als sie die Cast mit etwa folgendem Argument vorgestellt haben, nämlich dass sie die BESTEN für die Rolle ausgewählt haben?  Die letzte Tournee von Peter Kraus, die der Altrocker 2012 rund 75 Mal in deutsche und österreichische und vermutlich auch Schweizer Hallen brachte, wurde bei einem seiner Wien-Auftritte von MG SOUND festgehalten und dieser Tage als DVD veröffentlicht. Ein völlig unpeinliches, unterhaltsames Spektakel mit einem Entertainer, der weiß, wie er seine Zielgruppe optimal bedient. Das Buch und die Dialoge steuerten Peter Kraus, Markus Gull, Peter Hofbauer und Wuchtel-King Dieter Chmelar bei. Regie führte Thomas Smolej und dass diese Tour ein solcher Erfolg war, ist, neben dem musikalischen Faktor, sicher auch darauf zurückzuführen, dass in dem rund zweieinhalbstündigen Konzert auch kurzweilig geblödelt und einfach gut unterhalten wurde. Die Musik wird von einer routinierten Band beigesteuert, und es darf bezweifelt werden, dass Peter Kraus allzu viel Arbeit im Studio noch hatte, um etwaige unsaubere Sellen auszubessern. Das, was man in der Halle beim Konzert zu hören bekam, war ein guter, voller Sound. Das musikalische Programm ist eine gelungene Mischung aus den alten Hadern von Kraus wie “Mit Siebzehn”, “Diana”, Tracks von aktuelleren CDs des Altmeisters bis hin zu Klassikern wie “Don’t worry, be happy” und “Rockin’ all over the world” sowie Gesangseinlagen seiner Gäste Mike Kraus und Andy Lee Lang. Eine sehr schön produzierte DVD für alle Fans. Die DVD ist im Fachhandel erhältlich.

Die letzte Tournee von Peter Kraus, die der Altrocker 2012 rund 75 Mal in deutsche und österreichische und vermutlich auch Schweizer Hallen brachte, wurde bei einem seiner Wien-Auftritte von MG SOUND festgehalten und dieser Tage als DVD veröffentlicht. Ein völlig unpeinliches, unterhaltsames Spektakel mit einem Entertainer, der weiß, wie er seine Zielgruppe optimal bedient. Das Buch und die Dialoge steuerten Peter Kraus, Markus Gull, Peter Hofbauer und Wuchtel-King Dieter Chmelar bei. Regie führte Thomas Smolej und dass diese Tour ein solcher Erfolg war, ist, neben dem musikalischen Faktor, sicher auch darauf zurückzuführen, dass in dem rund zweieinhalbstündigen Konzert auch kurzweilig geblödelt und einfach gut unterhalten wurde. Die Musik wird von einer routinierten Band beigesteuert, und es darf bezweifelt werden, dass Peter Kraus allzu viel Arbeit im Studio noch hatte, um etwaige unsaubere Sellen auszubessern. Das, was man in der Halle beim Konzert zu hören bekam, war ein guter, voller Sound. Das musikalische Programm ist eine gelungene Mischung aus den alten Hadern von Kraus wie “Mit Siebzehn”, “Diana”, Tracks von aktuelleren CDs des Altmeisters bis hin zu Klassikern wie “Don’t worry, be happy” und “Rockin’ all over the world” sowie Gesangseinlagen seiner Gäste Mike Kraus und Andy Lee Lang. Eine sehr schön produzierte DVD für alle Fans. Die DVD ist im Fachhandel erhältlich.