Archiv - Oktober, 2005

Martin Bruny am Samstag, den

29. Oktober 2005 um 13:40 · gespeichert in Musical, Tonträger

Eine CD ausschließlich mit Cover-Versions von Pop-Klassikern aufzunehmen, ist ein Risiko. Es gibt so unglaublich viele schlechte CDs dieser Art. Oft sehnt man sich schon nach ein paar Sekunden geradezu nach dem Original, auch wenn man es eigentlich doch nicht mehr hören mag. Und Music, die neue CD von Michael Ball, besteht aus geradezu unglaublich vielen totgespielten Songs - fast alles Pop-Klassiker der letzten 30 Jahre. “Bridge over troubled water” (Original: Simon & Garfunkel, 1970) etwa, oder “Sometimes when we touch” (Dan Hill, 1977), “Music” (John Miles, 1976) … Songs, die man, wenn man auch nur halbwegs auf Balladen steht, schon Hunderte Male gehört hat.

Ich muss gestehen, so sehr ich Michael Ball schätze, nach Lesen der Tracklist bin ich sehr vorsichtig an die CD herangegangen. Ich hab mit jenen Songs begonnen, die noch relativ “jung” sind oder noch nicht gar so sehr abgespielt, wie zum Beispiel “You raise me up”, ein Song von “Secret Garden”, der durch Josh Groban populär wurde, mittlerweile in der Boyband-Version von “Westlife” in den englischen Charts zu finden ist und das Zeug hat, zu einem der meist gecoverten Lieder überhaupt zu werden. Langsam habe ich mich dann bis zu “Bridge over troubled water” gewagt, und siehe da, Michael Ball schafft es mit dieser hervorragend instrumentierten und arrangierten CD, jedem Lied den ganz eigenen Ball-Touch zu verleihen. Sehr geschickt findet er bei jedem Song ein paar entscheidende Nuancen, die er auf die ihm ganz eigene Weise, mit seinem äußerst ausgeprägten Vibrato, das man mag oder auch nicht, betont, anders interpretiert, oft einer schon im Original sehr gefühlsbetonten Stimmung eine noch intensivere Sentimentalität verleiht. Das wird nicht jedermanns Sache sein, aber es ist beeindruckend zu erleben, wie Ball die Songs zu den seinen macht. So kritisch ich eingestellt war, mit dieser Art der Interpretation hat er bei mir nur gewinnen können. Man kann Michael Ball nur wünschen, dass ihn diese CD auch chartsmäßig auf Erfolgskurs bringt.

Was seine tatsächliche “Karriere” betrifft, so war gerade das Jahr 2005 geradezu ein Erfolgslauf für den Musicalstar. Anfang des Jahres übernahm er am Londoner West End von Michael Crawford die Rolle des Count Fosco in Andrew Lloyd Webbers Musical “The Woman in White”, ging anschließend auf eine fünfwöchige Konzerttournee, um sich gleich danach in den Londoner Olympic Studios seiner CD “Music” zu widmen. Am 10. September debütierte Ball im New Yorker Lincoln Center mit der New York City Opera als Reginald Burnthorne in Gilberts & Sullivans “Patience”. Derzeit ist er in Sachen “Music”-Promotion unterwegs, aber bereits am 17. November steht ein weiteres Karriere-Highlight an. Da feiert “The Woman in White” Broadway-Premiere, und Ball ist wieder als Count Fosco mit dabei.

Martin Bruny am Mittwoch, den

26. Oktober 2005 um 13:39 · gespeichert in Tod, Skurriles

Nationalfeiertag in Österreich und Wien verwandelt sich in ein Militärkabarett. Als ich gestern in Richtung Rathausplatz nach Hause lustwandelte, musste ich denken unverwandt, hey, die Habsburger sind wieder im Land. Ein älterer Mann ging mit seinem Hund Gassi. Allein, er steckte in einer alten schmucken Generalsuniform, hatte einen Säbel umgeschnallt. Seine Haltung, sein schnackiger Habitus, dieses grobporige knallglatt rasierte Gesicht, das so fest in diesem Uniformgebilde steckte, eine perfekte Einheit, ready zum Losbrüllen und zackig über den Marsch paradieren. Irritiert auf dem Rathausplatz angekommen, kam ich mir da wiederum wie mitten in einer Generalmobilmachung vor. Geländewagen mit Besatzung in Tarnung schossen über den Platz. Die Soldaten mit völlig schwarz geschminkten Gesichtern, eine Hauptrolle im letzten Star Wars-Film hätten sie bestimmt bekommen, so wie sie pflichtbewusst grimmig in ihrem Wagen hockten und allein ihre weißen Glutpupillen über den Platz funkelten. Gulaschkanonen, Zelt an Zelt, besonders ulkig das Zelt der Garde - an dessen Eingang: ein Soldat, völlig bewegungslos. Einen Moment lang die verlockende Idee, ihn zu kitzeln, ihm begreiflich machen, wie lächerlich das alles ist. Hey Junge, das kann doch nicht Dein Ernst sein, Du stehst vor nem Zelt. Eine völlig sinnentleerte Geste und so bezeichnend für die gesamte Aktion, für all den Aufwand, den der Staat Österreich heute hier betreibt. Eine der größten Militärparaden der Geschichte geht in diesen Stunden über die Straßen Wiens. Die Ringstraße wird für Stunden gesperrt, Tausende, Zehntausende, ja von mir aus Hunderttausende Wiener im Geiste werden dem rollenden Blech zujubeln. So, als hätte das Bundesheer noch eine Bedeutung. Statt es auf eine professionelle Basis zu stellen, werden nach wie vor alle männlichen Bürger gezwungen, einen Pflichtdienst abzuleisten, an dessen Beginn sie persönliche Individualität, Freiheit und Selbstbestimmung vergessen müssen - und nicht selten nie wieder finden. Wie traurig und beschämend.

Was feiern wir eigentlich an diesem Tag? Hat sich unser glorreiches Heer an diesem Tag das Neutralitätsgesetz erschossen? Haben wir mit unseren tollen Panzern irgendwen überrollt, mit unseren maroden Fliegern irgend jemanden so beeindruckt, dass wir das nun feiern müssen? Eigentlich ja nicht. Vielmehr hat Österreich am 26. Oktober 1955 eine immerwährende Neutralität als Verfassungsgesetz beschlossen. Früher war es ja üblich, am Nationalfeiertag ein Fähnchen beim Fenster rauszuhängen. Quasi als Zeichen der “Feier”. In den Fensterrahmen waren kleine Vorrichtungen integriert, in die man die Fähnchen stecken konnte. Heutzutage hängen nur mehr einige wenige Wiener Fähnchen vor ihr Fenster, um den “Tag der österreichischen Fahne”, wie man den Nationalfeiertag auch nennt, gebührend zu würdigen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass sich viele Wiener in den letzten Jahrzehnten neue Fenster geleistet haben und es da keine Fähnchenfeiervorrichtungen mehr gibt, dafür sind sie energiesparend, leicht zu reinigen, einfach modern. Und so wie diese Geste des Fähnchen in den Wind des 26. Oktober Hängens verblasst ist, sollte man sich vielleicht auch in Österreich mal von der Idee verabschieden, einen solch bedeutenden Tag mit einer Parade von Kriegsspielzeug zu begehen. Alternativen bieten sich zuhauf an. Lasst eure Soldaten in ihren Kasernen, macht mit euren Panzern, was man so macht mit unnützem Blech, es gibt ja genug Spielplätze, und feiern wir am Nationalfeiertag das, was Österreich wirklich bedeutend gemacht hat: die Kunst und Kultur! Lasset Künstler und Kulturschaffende diesen Tag gestalten und nicht Panzerblut und Soldatenmief.

Martin Bruny am Montag, den

24. Oktober 2005 um 13:38 · gespeichert in Musical, Broadway, Tonträger

Playbill bietet exklusiv 3 Tracks des neuen Broadway-Musicals The Color Purple zum Download an. Die Show basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alice Walker und dessen Verfilmung durch Steven Spielberg.

Für die Hauptrolle in der Broadway-Produktion konnte LaChanze (”Once on This Island”) gewonnen werden, Regie führt Gary Griffin; die Pulitzer Preis- und Tony Award-Gewinnerin Marsha Norman adaptiert den Stoff für die Bühne. Musik/Lyrics steuern die Grammy Awards-Preisträger Brenda Russell, Allee Willis und Stephen Bray bei, für die Choreographie zeichnet Donald Byrd verantwortlich.

Martin Bruny am Sonntag, den

23. Oktober 2005 um 13:37 · gespeichert in Pop

Verena Araghi veröffentlichte dieser Tage im SPIEGEL eine Mischung aus Konzertbericht und zynischen “Nachrufversuch” anlässlich des Comebackversuchs der Backstreet Boys. Allein, ich werde den Eindruck nicht los, dass hier mit Wertigkeiten operiert wird, die nicht angemessen sind. Der Begriff “Jugendkultur” scheint mir etwas hoch gegriffen. Man sollte nicht vergessen, dass wir es hier mit einer Popband zu tun haben, die zwar viele Platten verkauft haben mag, aber dennoch nichts weiter ist als eben eine Boyband, die in Zeiten ihre größten Erfolge hatte, als auch ein Michael Jackson sehr erfolgreich war. Sollten wir nun für jede Boyband und One-Man-Boyband einen eigenen Jugendkulturbegriff definieren?

Die “Backstreet Boys” sind oder besser - im Sinne von Frau Araghi - waren natürlich Teil einer Jugendkultur, aber ein kleiner Teil. Boygroups einen so mächtigen Part zuzuschreiben, scheint mir mächtig überzogen. Wir können natürlich nun einen Jugendkulturbegriff für die Boygroups reservieren und einen für die Girlbands, einen für all jene Sänger, sie aus Castingshows kommen, einen für Schauspieler, die auch mal gerne Popstar werden wollen, aber was soll uns das an Erkenntnis bringen?

Dass die Mitglieder der Band heute älter sind als am Start ihrer Karriere, das scheint das Hauptargument, das in diesem Artikel redundant platziert wird. Dass die Fans älter geworden sind und nun nicht mehr schwitzend und stinkend im Konzertsaal bouncen, all das kann doch nicht als Argument verwendet werden. Dürfen Künstler nicht älter werden? Was bringt es, Publikumsbeschimpfung zu betreiben und von “kindischen Alten” zu sprechen? Normalerweise ist es ein positives Zeichen, wenn sich das Publikum einer Band, eines Künstlers, aus möglichst vielen verschiedenen Altersgruppen zusammensetzt. Normalerweise würde niemand auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen. Wieso klammern sich manche Journalisten so engstirnig an die Vorstellung, dass ein Bandname, in dem der Begriff “Boys” vorkommt, für erwachsene Entertainer unangemessen ist. Die “Beach Boys” werden sich freuen, die “Beastie Boys” wohl nur ein nonchalantes “##*#” rüberschleudern.

Bleiben wir doch bei den Fakten. Und die sind klar. Die “Backstreet Boys” versuchen ein Comeback. Ob sie das schaffen, wird sich weisen. Es ist ihnen nur zu wünschen, dass sie auch ein erwachsenes Publikum ansprechen und begeistern können. Dieses Publikum muss erstmal gewonnen werden. Daher ist jetzt noch viel zu früh, vom Scheitern eines Comebackversuchs zu sprechen. Die Behauptung von Frau Araghi “die Ära der Boygroups ist endgültig zu Ende”, dagegen, schießt völlig an der Realität vorbei. In den deutschen Charts regiert seit Wochen der Inbegriff einer Boyband: Tokio Hotel. Ein stärkeres Lebenszeichen konnte dieser Part der “Jugendkultur” kaum von sich geben.

Martin Bruny am Samstag, den

22. Oktober 2005 um 13:36 · gespeichert in Flicks

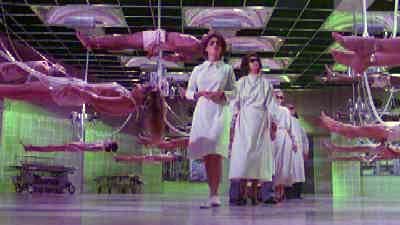

Es gibt Filme, die ich aufgrund ihrer Bildsprache immer wieder gerne sehe. Dazu gehören zum Beispiel die großen Hitchcock-Klassiker wie “Marnie”, “Das “Fenster zum Hof”, “Der Mann, der zuviel wusste” oder “Vertigo”, um mal meine liebsten zu nennen; dazu gehören aber auch futuristische bzw. futuristisch anmutende Thriller wie zum Beispiel Coma und Soylent Green (deutscher Titel: “2022: Die die überleben wollen”).

Die Macher von “Coma” und Soylent Green haben in bestimmten Szenen Bilder (abgesehen von der Handlung) erschaffen, die zu ihrer Entstehungszeit futuristisch anmuteten, und, was noch bemerkenswerter ist, auch heute noch, zeitlos in ferner Zukunft angesiedelt, bestehen können. Das ist insofern erstaunlich, als kein anderes Genre mit zunehmendem Filmalter an Wirkung so sehr einbüßt wie das Science Fiction-Genre. Egal ob nun mit viel Aufwand produziert oder als Low Budget durchgezogen, die Anmutung, die Handlung spiele in ferner Zukunft, bricht meist nach 10, 20 oder 30 Jahren.

Der Öko-Thriller Soylent Green wurde im Jahre 1973 abgedreht. Der MGM-Film (Regie: Richard Fleischer) kann mit Topstars in den Hauptrollen aufwarten: Charlton Heston, Joseph Cotten, Leigh Taylor Young - und Edward G. Robinson, der in diesem Streifen seinen letzten Filmauftritt hat, kurz nach den Dreharbeiten starb und zugleich Hauptdarsteller jener Sequenz ist, die ich mit zeitlos futuristisch meine. Es ist eine zirka zehnminütige Sterbesequenz in einem “Suizidzentrum”, die nicht nur durch die außerordentlich bemerkenswerte schauspielerische Leistung von Robinson eine der klassischen Szenen der Filmgeschichte wurde, sondern auch durch ihre Bildsprache einzigartig ist.

In diesem “Suizidzentrum”, einer modern eingerichteten Klinik, werden den Todeswilligen während der “Einschläferung” Bilder und Filme der Erde gezeigt, wie sie einmal vor der großen ökologischen Katastrophe war. Während im Hintergrund klassische Musik spielt, laufen auf den Breitbildschirmen Filme von Wasserfällen, Sonnenuntergängen und grünen Wäldern …

“Soylent Green” läuft am 23.10.2005 um 0:55 auf ARD.

Martin Bruny am Freitag, den

21. Oktober 2005 um 13:35 · gespeichert in TV, Pop

Shirley Horn ist tot. Sie starb am 20. Oktober 2005 im Gladys Spellman Nursing Home in Cheverly, USA, an den Folgen ihres schweren Diabetes-Leidens. Trotz ihrer schweren Krankheit nahm sie bis zuletzt Songs auf und tourte mit ihrem hervorragenden Jazz-Ensemble um die ganze Welt. Herausragend ihr spätes Meisterwerk “Here’s to life” aus dem Jahre 1992.

Here’s To Life

No complaints and no regrets.

I still believe in chasing dreams and placing bets.

But I have learned that all you give is all you get so you give it all you got.

I had my share. I drank my fill, and even though I’m satisfied I’m hungry still

to see what’s down another road, beyond a hill and do it all again.

So here’s to life and all the joy it brings.

Here’s to life the dreamers and their dreams.

Funny how the time just flies.

How love can turn from warm hellos to sad goodbyes

and leave you with the memories you’ve memorized to keep your winters warm.

There’s no yes in yesterday.

And who knows what tomorrow brings or takes away.

As long as I’m still in the game I want to play

for laughs, for life, for love.

So here’s to life and all the joy it brings.

Here’s to life.

The dreamers and their dreams.

May all your storms be weathered.

And all that’s good get better.

Here’s to life.

Here’s to love.

And here’s to you.

Martin Bruny am Dienstag, den

18. Oktober 2005 um 13:34 · gespeichert in Fotos

Nicht lange ist es her, dass in Wien ein Elvis-Shop eröffnet wurde. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, es ist die Verwirklichung der abstrusen Vorstellung, in Wien ein Geschäft gewinnbringend führen zu können, in dem ausschließlich Elvis-Devotionalien feilgeboten werden. Wien is nich Memphis, mag sich da der eine oder andere denken.

Täglich bin ich nun an diesem Elvis-Schrein vorbeigebimt, immer wollte ich mal reinschaun - allein, nun ist es zu spät.

Elvis has left the building.

Martin Bruny am Montag, den

17. Oktober 2005 um 13:34 · gespeichert in Musical, Awards

Erfolgreiche Musical-Cast-CDs gibt es nicht gerade oft. Nun vermeldet die Recording Industry Association of America, dass es wieder einmal ein Musical geschafft hat: “Wicked” (Stephen Schwartz) hat mit 500.000 verkauften Einheiten Goldstatus erreicht. Die von Decca Broadway veröffentlichte CD gilt als eines der “fastest-selling cast recordings” der letzten Jahre und reiht sich nun in die Erfolgsliga von “Rent” oder “Chicago” ein.

Unangefochten an der Spitze nach wie vor: “Mamma Mia! - The London Cast Recording”, das mit mehr als 1 Million verkauften Einheiten Platinstatus erzielen konnte - ebenfalls von Decca Broadway in den USA veröffentlicht. Decca Broadway hat auch mit seinem jüngsten Cast-Baby großen Erfolg: “Monty Python’s Spamalot”, Anfang des Jahres erschienen, ging schon mehr als 100.000 Mal über den Ladentisch.

Martin Bruny am Samstag, den

15. Oktober 2005 um 13:33 · gespeichert in Tonträger

Die CD ist de facto tot. Die Plattenindustrie mag noch so viele Auswege suchen, wie man dieses tote Format wiederbeleben könnte, der Patient ist nicht mehr zu retten. Vor ein paar Monaten startete man angesichts dramatisch sinkender Verkäufe den Versuchsballon, eine CD (die damals aktuelle der Gruppe “2raumwohnung”) in verschiedenen Ausstattungen auf den Markt zu bringen. Von der Deluxe-Version mit besonders dickem Booklet, bis hin zur Sandler-Edition, die nur mehr die nackte CD enthält. Was wurde aus dem Projekt? Nie mehr davon gehört. Der Preis allein kann für das Multiorganversagen der CD-Industrie nicht verantwortlich gemacht werden. Nun wird die DUAL-Disc heavy promotet - eine auf beiden Seiten bespielte CD, die auf der Bonus-Site ein paar Goodies beinhaltet. Nett, und für Fans sicher ein Kaufanreiz, aber auch damit rettet man die CD nicht mehr.

Wer heutzutage mit dem Musiksammeln beginnt, kauft praktisch keine CD mehr. Wenn etwas online verfügbar ist, so reicht das. Und online verfügbar ist heutzutage praktisch alles, durchaus online legal verfügbar. Ein paar Musiksparten wie zum Beispiel das Musical mag es geben, die sich online rar machen, aber auch da sollten sich die Labels, wenn sie ihre Absatzzahlen wieder steigern wollen, überlegen, ob die Zukunft von Musicalproduktionen etwa nicht gerade der Onlinemarkt ist. Aktuelle Broadwaymusicals sind in Europa nur als noch immer recht teurer Import erhältlich - doch wieso all das Plastik importieren, wo man in wenigen Sekunden die Daten von A nach B beamen kann?

Wenn ich mir heute die Berge an unnützem Speichermaterial (CDs, Vinyl) ansehe, das ich in den letzten Jahren angesammelt habe, stellt sich mir die Frage nach der Digitalisierung immer dringender. Noch ist nichts wirklich Befriedigendes am Markt, aber es wird nicht mehr lange dauern. Noch ist es zu mühsam, Tausende CDs privat zu digitalisieren. Es kostet zu viel Zeit, und dann stellt sich die Frage nach dem Speicherplatz. Externe Festplatten würden sich anbieten, aber was, wenn sie, was sie durchaus gerne machen, kaputtgehen. Spezielle Sicherungssysteme sind für den privaten Haushalt nicht wirklich eine Lösung, iPods und Konsorten sind in der derzeitigen Entwicklungsstufe noch steinzeitähnliche Tools, was Usability betrifft. Daten für den privaten Bedarf nach Wunsch zu digitalisieren, wird ein zunehmend gefragter Job im Bereich des Dienstleistungssektors. Für den derzeit beliebten iPod gibt es bereits diverse Digitalisierungsunternehmen. Aber auch da stellt sich die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

In einer nicht allzu entfernten Zukunft, so meinte unlängst der Zukunftsforscher Matthias Horx, werden wir auf eine - heute noch - futuristisch anmutende, dann aber doch Retro-Art Musik genießen. Wie schon Kal-El mitten in einer Eiswüste aus einem Eiskristall einen Eispalast erstehen ließ, in dem Jor-El ihn mit seinen Superkräften vertraut machte, werden wir ein Kristall in ein hüsch anzusehendes Schälchen legen, und aus den Wiedergabezellen unserer Wände wird Musik erklingen. Eine schöne Vorstellung. Jedenfalls angesichts der CD-Türme, die sich in meiner Wohnung ziemlich viel an Wohnraum geschnappt haben.

Martin Bruny am Mittwoch, den

12. Oktober 2005 um 13:08 · gespeichert in Theater, 2005

»Casting«, eine Produktion des 4. Jahrgangs der Abteilung Musikalisches Unterhaltungstheater am Konservatorium Wien, könnte zu einem Meilenstein in der Geschichte der Musicaldarsteller-Schmiede werden, ist es doch die erste Show, die an einen Partner, in diesem Fall das »Theater der Jugend«, weiterverkauft werden konnte und daher nicht nur als Bestandteil der Ausbildung, sondern auch als »reguläre« Theaterproduktion (im Wiener Metropol) gegeben wird.

Am Anfang der Entwicklungsphase von »Casting« standen Improvisationen der Studenten – Selbstzweifel, Zukunftsängste, aber dann doch diese enorme Lust zu performen, Träume versus die Realität des Berufslebens als Darsteller: »Was, wenn ich es nicht schaffe? Bei der letzten Audition, da war ich wirklich gut. Ob ich jemals davon leben werde können? Was, wenn ich nach meiner Ausbildung kein Engagement bekomme? Wem möchte ich eigentlich gefallen – dem Publikum? Ich habe Angst zu versagen. Warum die mich nicht genommen haben. Was ist schon Erfolg? Wenn die Konkurrenz bloß nicht so groß wäre. Was, wenn ich irgendwelche Jobs machen muss, nur weil ich nix zu spielen habe? Bin ich deshalb schlecht? Möchte ich MIR gefallen? Und wenn die mich nicht gut finden? Was dann? Ich möchte nur auf der Bühne stehen und performen. Irgendwer wird immer die scheiß Drehung besser können als ich …« Aufbauend auf den gemeinsam geformten Szenen haben Erhard Pauer, Vorstand des Fachs Musikalisches Unterhaltungstheater und Regisseur der Produktion, sowie Michaela Ried (Text) eine »Musikalische Revue« entwickelt, deren Inhalt rasch erzählt ist: Was passiert, wenn 8 junge Künstler (Vincent Bueno, Joachim Feichtinger, Elise Hovdkinn, Jonny Kreuter, Lisa Polacek, Lutz Standop, Tomas Tomke und Gloria Wind) genau 6 Tage Zeit haben, um eine 10-minütige Ensemblenummer einzustudieren? Die Zeit ist verdammt knapp, da sagt auch noch der Choreograph unerwartet ab – ja, was nun? Auf sich allein gestellt, unterstützt nur von einem kauzigen Korrepetitor (ganz wunderbar in dieser Rolle am Klavier Lior Kretzer, gleichzeitig auch für die Musikalische Leitung der Show zuständig) haben nun die Musicalstars in spe alle Fäden selbst in der Hand. Das Publikum wird nicht nur Zeuge der unvermeidlich auftretenden Konflikte und Krisen, der (genüsslich und sehr unterhaltsam gespielten) Ticks und Spleens der Protagonisten, sondern erhält auch einen Begriff davon, was es heißt, künstlerisch zu arbeiten, also eine Ensemblenummer sängerisch und choreographisch einzustudieren.

Die pfiffige Show besticht durch Wortwitz und verdichtet sich in ihren besten Momenten zu einer »Fame«-artigen spannungsgeladenen Stimmung. Dass die Musik, wenn mehr als Klavierbegleitung nötig ist, vom Band kommt, tut dem keinen Abbruch. Blicke hinter die Kulissen sind immer verlockend, das nützen die Macher dieser Show perfekt aus. Die Bühne und der Zuschauersaal werden mit wenig Aufwand und einigen Requisiten sehr clever zur Probebühne und zum Tanzsaal – was man nicht sieht, bleibt der eigenen Phantasie überlassen, und die wird durch den »Soundtrack« der Show geradezu beflügelt: Stephen Sondheim (»Sooner or later«, Dick Tracy), Charles Strouse (»It’s a hard knock life«, Annie), Cy Coleman (»Big Spender«, Sweet Charity; »Du bist nur, weil ich bin«, City of Angels) bis hin zu Sylvester Levay (»A bisserl für’s Herz und für’s Hirn«, Mozart!), Robert Lopez (»I wish I could go back to college«, Avenue Q), Stephen Schwartz (»Popular«, Wicked), Andrew Lloyd Webber (»I believe my heart«, The Woman in White), Andrew Lippa (»Let me drown«, Wild Party), Michael John LaChiusa (»People like us«, Wild Party) und Paul Gordon (»Sirens«, Jane Eyre) liefern das Songmaterial, das den jungen Talenten die Möglichkeit bietet, zu zeigen, was sie an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Vincent Bueno ist das Energiebündel dieses Jahrgangs. Seine Mimik und Gestik, seine Bewegungen – immer exakt und voller Spannung. Er ist einer jener Performer, die auf der Bühne »erscheinen« und alle Blicke automatisch auf sich lenken, ein Strahler mit Charisma. Mit Tomas Tomke liefert er sich das mitreißende Gesangsduell »Du bist nur, weil ich bin« aus dem Musical »City of Angels«. Der deutsche Text von Michael Kunze wurde dabei von Tomas Tomke umgetextet. Auch bei »I wish I could go back to College« aus Avenue Q stellt Tomke seine Texterqualität unter Beweis. Insgesamt ein starker Jahrgang, der sich mit dieser Show ausgezeichnet zu präsentieren weiß.

»Look at me«, der Showstopper aus »The Witches of Eastwick†(Dana P. Rowe) wird zum heimlichen Motto des Abends: «Look at me/I am the music/A soaring tune upon the air/ (…) Look at me/I found the power/Look at me, in my life, I found the self esteemâ€. Mit einem furiosen Finale, das mit einem Broadway-»Best of« von Frank Wildhorn (»Into the fire«, The Scarlet Pimpernel) bis Jonathan Larson (»I’ll cover you«, Rent) und John Kander (»We both reached for the gun«, Chicago) in eine Chorus Line (Marvin Hamlisch, »Let me dance for you«) mündet, soll sich das erfüllen, was eines der heimlichen Ziele dieser Produktion zu sein scheint, denn wie meint Erhard Pauer so schön: »Die jungen Leute sollen erleben, was es neben »Romeo & Julia« noch alles an wunderbaren Musicals gibt.«

vor »