Archiv - Rezensionen

Martin Bruny am Donnerstag, den

3. Oktober 2013 um 23:23 · gespeichert in Musical, Wien, Rezensionen, 2013

Was sucht man im Theater? … zum Beispiel Ehrlichkeit, echte Gefühle, vermittelt in einem Stück, das ein Thema so aufbereitet, dass man mitten reingezogen wird, dass man ab einem bestimmten Moment in einen Sog gerät, ein Theaterabend zu einem Erlebnis wird. Damit das gelingt, muss schon einiges passen, ganz gleich, ob es an einem großen Haus mit 150 Mitwirkenden umgesetzt wird – oder in einem kleinen Theater in der Drachengasse.

»Tick, Tick… Boom!«, ein Musical von Jonathan Larson, steht derzeit am Spielplan des Theaters in der Drachengasse, und ohne jetzt eine Kritik schreiben zu wollen (denn die erscheint in der nächsten Ausgabe von musicals): Für mich ist es immer das größte Erlebnis im Theater, wenn Hirn und Herz gleichermaßen angesprochen werden. Jonathan Larson hat einen großartigen Rockscore geschrieben über, ganz allgemein formuliert, einen Künstler, der knapp vor seinem Durchbruch am Verzweifeln ist. Joanna Godwin-Seidl hat das Gespür, Momente von großer emotionaler Intensität zu schaffen, Kieran Brown als Hauptdarsteller hat das Talent, dieses Stück zu tragen und diese vorhin angesprochenen echten Momente auf die Bühne zu zaubern, Momente, die auf ihre Weise unbezahlbar sind, unterstützt von einer umwerfenden Nina »I AM a Dancer« Weiss und Alan Burgon, der in diesem Stück wieder einmal ganz neue Facetten seines Könnens zeigt. Birgit Zach (Piano), Roman Schwendt (Gitarre) und Franz Hofferer (Percussion) bieten die musikalische Grundlage. Zwei Wochen Probenzeit, ein enges, knappes Budget, das ist Musical-Courage im ehemaligen zweiten Raum des »Theaters der Courage«. Musical, das lebt, aufregend ist, das man sich vor allem nicht entgehen lassen sollte. Zu sehen nur noch bis 12. Oktober.

Tickets –> hier.

Martin Bruny am Dienstag, den

1. Oktober 2013 um 12:51 · gespeichert in Musical, Wien, 2013

Als gestern Abend das Orchester der VBW unter der Leitung von Herbert Pichler den ABBA-Song »Mamma Mia!« spielte, war das nicht etwa eine Machtdemonstration. Die Vorgehensweise des Geschäftsführers des Unternehmens, Nichtverlängerungen vorzunehmen, ohne vorab die Steuerzahler zu informieren, demonstriert eindeutig, wer die Macht im Hause VBW hat. Nein, es war eine Demonstration, was dieses Orchester könnte.

Um diese Demonstration zu verstehen, muss man wissen, dass die ABBA-Show »Mamma Mia!« 2014 im Wiener Raimund Theater in einer Version zu sehen sein wird, für die sieben Musiker gebraucht werden, die wohl großteils Maschinen bedienen und Einspielungen starten. Nun wollen wir nicht weiter darüber nachdenken, dass diese Version so existiert und es auch eine für neun Musiker geben soll. Der Ausgangspunkt gestern war: ABBA-Songs können auch wirklich fantastisch klingen, wenn echte Instrumente eingesetzt werden. Hinweise wie, dass es vertragsrechtlich nicht möglich ist, eine anders instrumentierte Version zu spielen, sind keine Argumente, denn dann fragen wir uns doch, wieso »Mamma Mia!« überhaupt nach Wien kommt.

Gegeben ist in Wien ein hochsubventioniertes Haus, das die Aufgabe hat, Musicals zu schaffen, die sich weltweit verkaufen lassen, gegeben ist ein Orchester (und keine Band), und dafür gilt es, Stücke entweder zu beauftragen oder einzukaufen, man kann natürlich nicht immer Neues schaffen. Das Orchester ist essenzieller Teil der Produkte der Musicalmarke VBW, wer immer das Orchester kannibalisiert, sägt den Ast, auf dem er sitzt, ab. Ziel muss es demnach sein, Stücke zu wählen, die die Kapazitäten des Orchesters nutzen. Und ein Geigerl mehr bei einem Nichts wie »Sister Act« ist kein Beispiel dafür, wie man Kapazitäten nutzt.

Werden also Stücke wie »Mamma Mia!« gewählt, so wird es sich die Geschäftsführung der VBW gefallen lassen müssen, dass man die Auswahl so für sich begründet: Erstens ist eine Kooperation mit Stage Entertainment gegeben, zweitens braucht man kein Orchester dafür (außer man definiert sieben Musiker als Orchester). Ansonsten ist »Mamma Mia!« nicht weiter relevant, fast schon Jahrzehnte nach der Uraufführung, nach Dutzenden Möglichkeiten, die Show in Wien und Deutschland zu sehen. Was kommt als Nächstes? Nur mehr Kooperationen? Etwa Gergens »Sound of Music« oder die Stage-Show »Mary Poppins«? Nein, derart abstruse Ideen würden wohl nicht mal der VBW-Intendanz kommen.

Wollen wir also hoffen, dass sich die VBW-Obersten den gestrigen Abend zumindest via Webcam angesehen haben, sie hätten da zumindest ein Mal gehört, wozu ihre »Angestellten«, von denen sieben wohl genau rechtzeitig zum Weihnachtsfest ihre Nichtverlängerung zugestellt bekommen (fünf haben sie schon), fähig sind.

Martin Bruny am Sonntag, den

7. Juli 2013 um 01:02 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2014

Der Tod ist eines der bestimmenden Themen in Sam Wassons Buch über den Tänzer, Choreografen & Regisseur Bob Fosse (1927–1987). »When you think something’s about to happen to you in a car«, sagte Fosse einmal, »or on an airplane, coming close to The End, this is a flash I’ll get – a woman dressed in various outfits, sometimes a nun’s habit, that whole hallucinatory thing. It’s like the Final Fuck.« – »This is a man who did not want to die, but he did want to flirt«, meint Ann Reinking, Choreografin, Schauspielerin & Tänzerin (und sechs Jahre mit dem Künstler liiert), über Fosses Faszination mit dem Tod.

Es ist also nur legitim, dass Wasson an die 100 Mal den Tod ins Spiel bringt und mit ihm auch gleich beginnt: Unter der Überschrift »The End« der erste Satz des Buches: »Gwen Verdon, legally Mrs. Bob Fosse, was smiling big.« Wir schreiben den 30. Oktober 1987, Tag 37 nach Fosses Tod. Alle sind sie gekommen, zur Leichenfeier des Choreografen, und der hatte alles geplant: »Before his cardiac bypass, Fosse had added a codicil to his will: I give and bequest the sum of $ 25,000 to be distributed to the friends of mine listed … so that when my friends receive this bequest they will go out and have dinner on me. Fosse thought the worst thing in the world (after dying) would be dying and having nobody there to celebrate his life, so he divided the twenty-five grand evenly among sixty-six people – it came out to $ 378,79 each – and then had them donate that money back to the party budget so that they’d feel like investors and be more likely to show up. Bob Fosse (…) died hoping it would be standing room only at his party, and it was.«

Sam Wasson, Professor an Wesleyan University, landete mit »Fifth Avenue, 5 A. M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s, and the Down of the Modern Woman« einen Bestseller. Mit »Paul on Mazursky« (2011) und »A Splurch in the Kisser – The Movies of Blake Edwards« (2009) lieferte er zwei weitere bemerkenswerte Bücher zu Ikonen der Filmindustrie. Sein »Fosse« ist Biografie und Roman. Er hat intensiv recherchiert. Von den 724 Seiten des Buchs sind 95 prall gefüllt mit Quellenangaben. Die Art und Weise, wie Wasson diese Daten aufbereitet, ist eine Mischung aus Interpretation, Wertung sowie stilistischem Wollen – und Können. Man liest an manchen Stellen – fast – ein Filmdrehbuch, das geradezu danach schreit, irgendwann auf die große Leinwand zu kommen. Wasson liebt Namedropping und Etikettierung. Als Faust und Mephistopheles bezeichnet er den Choreografen, 28 Seiten umfasst der Index des Buches. Keiner der großen Namen fehlt.

Rein vermarktungstechnisch kann der Verlag auf einiges verweisen. So ist etwa seit 25 Jahren keine Fosse-Biografie mehr auf den Markt gekommen. Und es ist die erste, die auch auf Dokumenten des Fosse/Verdon-Archivs der Library of Congress basiert – auf Tausenden von Dokumenten, die seit 1992 öffentlich zugänglich sind. Wasson hat eine Reihe von Interviews für sein Buch geführt, unter anderem mit Dustin Hoffman über seine Rolle im Film »Lenny« Stephen Sondheim, Mariel Hemingway und E. L. Doctorow. Insgesamt verwertete Wasson mehr als 300 Interviews und versuchte Fosses Leben bis zurück zu seinem ersten Tanzunterricht zu rekonstruieren. Das gelingt ihm in zum Teil atmosphärisch dichten Passagen, wie etwa der Schilderung von Fosses Anfängen in der Burlesque-Szene als 16-Jähriger im Kapitel »Forty-Five Years«. – So ist das Buch aufgebaut. Als Countdown: noch 45 Jahren bis zum Tod. Im Kapitel »Fifteen Years« findet sich ein Musterbeispiel für die Art und Weise, wie Wasson mit seinem Quellenmaterial arbeitet: Er rekonstruiert die Dreharbeiten zu »Cabaret«, spannend wie einen Thriller, und als High Noon: die Oscar-Nacht am 27. März 1973, als Bob Fosse den großen Francis Ford Coppola in der Kategorie »Bester Regisseur« besiegt. »Cabaret« holt sich acht Oscars bei zehn Nominierungen. »Der Pate« bekommt drei bei elf Nominierungen. Fazit: Lesenswert.

Sam Wasson: Fosse. Houghton Mifflin Harcourt Publishing. New York 2013. 724 S.; (Hardcover) ISBN 978-0-547-55329-0. $ 32,00 [www.hmhbooks.com]

Martin Bruny am Samstag, den

6. Juli 2013 um 13:03 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Mehr als zehn Jahre (mit Unterbrechungen) war der österreichische Schauspieler Josef Meinrad ein Star der Wiener Musicalszene und auch auf Tourneen in Deutschland ein gefeierter Musicaldarsteller. Am 4. Januar 1968 feierte er in der Titelrolle der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals »Der Mann von La Mancha« seine Musicalpremiere. Meinrads Abendgage: 4000 Schilling, zusätzlich bekam er eine Probenpauschale von 35.000 Schilling. Mehr als ein Jahrzehnt später, vom 18. September bis 29. November 1981, spielte Meinrad eine letzte Serie an Vorstellungen dieser Show im Theater an der Wien. Seine Abendgage: 15.000 Schilling.

Genaue Angaben etwa zu Abendgagen von Musicaldarstellern findet man nicht so oft. Julia Danielczyk, Literaturreferentin der Kulturabteilung der Stadt Wien und Herausgeberin des vorliegenden Sammelbandes »Josef Meinrad – Der ideale Österreicher«, konnte sich als stellvertretende Leiterin der Handschriftenabteilung der Wienbibliothek im Rathaus auf beste Quellen stützen: Vor drei Jahren erwarb die Institution einen Teilnachlass des Schauspielers aus Privatbesitz.

Handelt es sich bei diesem Biografieband über Josef Meinrad zwar nicht gerade in erster Linie um eine Aufarbeitung seiner Musicalaktivitäten, so ist man im Musicalgenre doch oft darauf angewiesen, sich puzzleartig Informationen aus den verschiedensten Fach- und Sachbüchern für die Erstellung eines größeren Gesamtbildes zu suchen. In dem Sinne ist das vorliegende Werk auch für Zwecke der Musicalgeschichte relevant. Thomas Aigners (Leiter der Musiksammlung der Wienbibliothek) Beitrag, betitelt »â€š… den Gipfelpunkt meiner schauspielerischen Darstellung erreicht‘ – Josef Meinrad als Mann von La Mancha, sein Abstecher ins Musicalfach«, macht klar, wie wichtig der Schauspieler selbst seinen Einstieg ins Musicalgenre einschätzte: »Als ich hörte, daß das Theater an der Wien wegen der Rechte von Der Mann von La Mancha verhandelte, habe ich mich – vielleicht zum erstenmal in meinem Leben – von mir selbst aus um eine Rolle bemüht.« (Meinrad, 1968). Wie es genau zum Engagement Meinrads durch Rolf Kutschera, den damaligen künstlerischen Leiter des Theater an der Wien, gekommen ist, lässt Aigner offen und schreibt: »Die näheren Umstände, wie Meinrad und Kutschera zu der ‚Mann von La Macha‘-Produktion zusammenfanden, sind nicht bekannt.« Da könnte man aus dem reichen Erfahrungsschatz Robert Herzls, des derzeitigen künstlerischen Leiters der Bühne Baden, schöpfen und ergänzen: International gesehen wird die Hauptrolle in diesem Musical meist mit einem baritonalen Musicalsänger besetzt. In Österreich freilich ist der Erfolg ganz anders verlaufen. Doch warum? Rolf Kutschera erzählte Herzl: Auch in Wien war ursprünglich für die Hauptrolle ein großer Bariton vorgesehen – Hans Hotter. Doch Hotter sagte kurzfristig ab. Was tun? Kutschera kam auf die Königsidee, einen Schauspieler zu fragen – und das war Josef Meinrad. Rund um ihn herum wurde die gesamte Besetzung geändert: Alle großen Rollen waren nun mit Schauspielern besetzt. Fritz Muliar spielte Sancho Pansa, Blanche Aubry kam vom Burgtheater und gab die Dulcinea. Die kleineren Rollen aber waren alle mit Sängern besetzt. Diese Schauspieltradition hat sich in Österreich fortgesetzt. In der Volksoper mit Karlheinz Hackl, in Graz mit Franz Suhrada und in Klagenfurt mit Karl Merkatz.

Mit dem »Mann von La Mancha« konnte sich Meinrad am Theater an der Wien einen derartigen Stellenwert erarbeiten, dass ihm von Rolf Kutschera bei der darauffolgenden Musicalproduktion »My Fair Lady« – Meinrad spielte Higgins – die Möglichkeit eingeräumt wurde, Einfluss auf die Besetzung zu nehmen. Zitiert wird aus einem Brief von Kutschera an Meinrad, in dem es heißt: »Wenn Dir in dieser Richtung bzw. für die übrige Besetzung etwas einfällt, so bitte ich Dich um Deinen Rat und um eine entsprechende Nachricht.« Ein Ensemble, das um Meinrad gruppiert wurde, die Möglichkeit, die Besetzung mitzubestimmen, eine Abendgage von 10.000 Schilling – es sind die vielen Details in diesem Buch, in diesem Kapitel, aber auch in den anderen zur Karriere des Theater- und Filmschauspielers Meinrad, die es so lesenswert machen. Dazu kommen Beiträge (neben den Fachbeiträgen) von Kollegen wie Dagmar Koller deren Mentor Meinrad war, Michael Heltau, Achim Benning, Lotte Tobisch, Michael Bukowsky und Reinhard Urbach. Michael Bukowsky etwa zitiert Rolf Kutschera, der dem damals jungen Schauspieler einen Überbrückungsjob zwischen zwei Engagements im »Mann von La Mancha« mit folgenden Worten anbot: »Das Stück ist bei uns ein Riesenerfolg. Für Sie gäbe es zwar nur eine kleine Rolle, die hat aber ein sehr schönes Lied. Sie bekommen die gleiche Gage wie immer – und Sie können mit dem Meinrad spielen.« Am 18. November 1969 fand die Premiere statt, Gastspiele in Salzburg und Graz folgten. 1973 brachte Kutschera »Helden, Helden« auf die Bühne – statt einer angedachten Musicalfassung von Hermann Bahrs »Das Konzert«. Im »Konzert« hätte vermutlich Meinrad die Hauptrolle gespielt, mit »Helden, Helden« jedoch gelang Michael Heltau sein Durchbruch im Musicalfach, und Meinrad zog sich bis zu seiner letzten »Mann von La Mancha«-Aufführungsserie 1981 komplett aus dem Musicalgenre zurück.

»Josef Meinrad – Der ideale Österreicher« ist ein penibel recherchiertes und mit einem umfassenden Quellenapparat unterfüttertes Porträt zum 100. Geburtstag des Schauspielers geworden. Zitate aus Briefen und Dokumenten aus dem Nachlass, ein Vielzahl an Fotografien sowie eine Auflistung sämtlicher Film- und Bühnenrollen vervollständigen diesen lesenswerten Sammelband.

Als die Rolle seines Lebens, die Traumrolle schlechthin, wertete Meinrad den Mann von La Mancha. In einer seiner Lieblingsrollen, den Theodor aus dem »Unbestechlichen« von Hugo von Hofmannsthal nahm Meinrad am 17. April 1983 Abschied von der Bühne des Wiener Burgtheaters – in einem Stück, das in einem anderen Wiener Theater mit großer Tradition am 16. März 1923 seine Uraufführung erlebt hat: dem Wiener Raimund Theater.

Julia Danielczyk: Josef Meinrad – Der ideale Österreicher. Mandelbaum Verlag, Wien 2013. 320 S.; (Broschur) ISBN 978385476-411-3. Euro 24,99. [www.mandelbaum.at]

Martin Bruny am Donnerstag, den

6. Juni 2013 um 13:13 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Anna Blixt, die Gründerin von StagePool, liefert mit ihrem Buch einen knapp gefassten Prep-Guide, eine Mischung aus Motivations-, Checklisten- & Tipps-Büchlein, das Berufseinsteigern ein nützlicher Begleiter der ersten Zeit sein kann. Wie klärt man für sich selbst die wichtigsten Ziele und Pläne, welche psychologischen Tools gibt es, um durchstarten zu können, welche formalen Schritte (Bewerbungsunterlagen, Showreel …) sind notwendig, wie bereitet man sich auf Auditions vor, Selbstmarketing, Anbahnung des Kontakts zu künftigen Arbeitgebern – all das wird behandelt. Jede Perspektive ist für Neueinsteiger von Nutzen, wer weiß, ob nicht gerade in diesem Büchlein für den einen oder anderen genau der entscheidende Karrieretipp enthalten ist.

Anna Blixt: 49-Mail Nein & Ein Mal Ja – Casting- und Künstercoaching für Schauspieler, Sänger, Tänzer. StagePool AB Deutschland, Köln 2013. 84 S.; (Broschur) ISBN 978-3-0004 1041-3. Euro 14,90 [//de.stagepool.com]

Martin Bruny am Donnerstag, den

6. Juni 2013 um 13:12 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Von Mehr! Entertainment kommt zum Jubiläum ein wertig produzierter Bildband. Andrew Lloyd Webber steuerte einige Zeilen als Schlusswort bei, ansonsten beschränkt sich der Textanteil in diesem Buch im Wesentlichen auf eine Inhaltsangabe und Bildunterschriften. Ein nettes Mitbringsel, eine brauchbare Erinnerung. Gut ausgewählte Fotos, gut reproduziert. Kostüme, Set, Promis, Backstage, Onstage – 25 Jahre als Hingucker. Auch so kann man dieses Jubiläum feiern. Für Fans.

Starlight Express GmbH, ein Unternehmen der Mehr! Entertainment GmbH (Hrsg.): 25 Jahre Starlight Express – Eine Erfolgsgeschichte. Klartext Verlag, Essen 2013. 216 Seiten; (Hardcover) ISBN 978-3-8375-0758-4. Euro 15,95. [www.klartext-verlag.de]

Martin Bruny am Donnerstag, den

6. Juni 2013 um 13:08 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

12. Juni 1988: Premiere für Andrew Lloyd Webbers »Starlight Express« in Bochum. 2013: 25 Jahre Spielzeit, 14 Millionen Besucher – warum ist gerade dieses Musical so erfolgreich? Ist es die ständige Arbeit an der Erneuerung – neue Abläufe, Kostüme, Songs – oder das Ziel, Rasanz, technische Finesse der Skateszenen laufend zu steigern? Dieses Buch bietet u. a. einen kleinen Einblick, wie die Arbeit am Skating in Bochum, aber auch bei Produktionen in London und in den USA geplant und durchgeführt wurde. 2011 veröffentlichte Michael Fraley »Zug um Zug« bei der Self-Publishing-Company lulu.com, Ende 2012 ist das Buch in der deutschen Übersetzung von Marcel Brauneis (Bochums Rusty) erschienen.

Im Alter von sieben Jahren entdeckt Fraley seine Leidenschaft für das Rollschuhfahren, seit seinem 19. Lebensjahr arbeitet er als Rollschuhlehrer, mit 26 wird er Trainer der Originalbesetzung von Broadways »Starlight Express«. Bis heute ist dieses Musical sein Beruf. Mehr als 700 Darsteller hat er für zehn Produktionen weltweit trainiert. Bochum war – ist – eine Station.

»Zug um Zug« bedient mehrere Zielgruppen. Auf jeden Fall die an der Skatetechnik Interessierten. Der Autor beschreibt, wie Auditions ablaufen, im Wortlaut findet man Ausführungen und Hinweise, mit denen er bei Trainings dem Ensemble das Grundlegende vermittelt, man erlebt, wie er mit den Darstellern umgeht – en detail, bis hin zum Mittagessen: »Zu Beginn des Trainings versuche ich immer ein wenig unnahbar zu sein. Die vielen Fragen verzehren sonst meine Mittagspause. Erholsam ist es nicht. Außerdem bevorzuge ich es, die Studenten mit ihren Erfahrungen alleine fertig werden zu lassen.«

Fraleys zum Teil tagebuch-, fragmentartiger Stil tut dem Buch gut, viel dreht sich um die oft viel entscheidende mentale Einstellung; für die technischen Passagen nimmt er sich Zeit, auch das ein Plus. Marcel Brauneis’ Übersetzung hätten ein intensives Lektorat gutgetan – der Inhalt macht das wieder wett.

Mitte Oktober 1990 wird Fraley Skatecoach in Bochum, Abendspielleiter, künstlerischer Leiter. Er nimmt ein Upgrading der Produktion vor, gleicht sie dem amerikanischen Level an: »Wir wählten hauptsächlich amerikanische Darsteller aus unseren Auditions in Orlando und New York aus. Ich war glücklich darüber, denn ich glaubte, dass sie eine bessere Arbeitsmoral als ihre britischen und europäischen Kollegen hatten, mit denen ich gearbeitet hatte.« Als künstlerischer Leiter der deutschen Produktion scheitert er. Seine Rückkehr in die Funktion des Skatecoachs: »Schock, Schande, Demütigung, totale Zerstörung meiner Welt.«

Pointiert schildert Fraley die Probleme der Bochumer Produktion in den 1990ern. 18 Millionen Mark lassen sich Stadt und Regierung das Abenteuer »Starlight Express« kosten, um in der Kohlebergwerkstadt Bochum ein kulturelles Symbol zu etablieren. Zehn Jahre ist die Show fast täglich ausverkauft, mit einer durchschnittlichen Auslastung von 97 Prozent. Die Investition der Stadt ist nach zwei Jahren gedeckt. Stella verdient pro Jahr 48 Millionen Mark durch »Starlight«. Stella holt sich Immobilien-Mogul Rolf Deyhle an Bord, der »rein gar nichts wusste über Theater, nur das Eine: dass man dafür eine Karte kaufen musste«. 1991, drei Jahre nach der Premiere, übernimmt Deyhle Stella komplett und beginnt seinen Konzernausbau. Bis 2000 betreibt Stella Shows in sechs Theatern, ist Dachgesellschaft einer Vielzahl von Betrieben, von der Castingagentur bis zum Reisebüro. Wirtschaftskrise, geändertes Besucherverhalten … Stella wird insolvent. Die Deutsche Entertainment AG übernimmt – geht 2002 selbst Pleite.

Fraley schildert, wie er das alles als Mitarbeiter erlebt, wie in der Krise die Arbeit an der Show weitergeht, obwohl Löhne nicht bezahlt werden. Er berichtet von der Stimmung im Haus, als das Gerücht umgeht, Stage Holding (heute Stage Entertainment) würde Stella übernehmen, aber nicht Bochum, weil sich die Summe der Abfindungen, die man bei einer Schließung bezahlen müsste, auf 23 Millionen Euro beläuft. Alternative: Die Show gleich schließen, alle entlassen und nach sechs bis neun Monaten neu beginnen. Es kommt zur Spaltung bei den Mitarbeitern. Die deutschen bestehen auf ihr »Ruhestandspaket«, britische und amerikanische Darsteller wollen auf Abfindungen verzichten. Krauth und Friedrichs übernehmen für einen Euro und die Zusicherung der kompletten Abfindung. 45 Arbeitsplätze werden gekürzt, zum Teil von Mitarbeitern, die zwei Wochen ohne Lohn gearbeitet haben. Da wird das Buch zum Musicalthriller. Lesenswert.

Michal Fraley: Zug um Zug – Meine Fahrt im Starlight Express. Erinnerungen eines Skatetrainers. Michal Fraley/LuluPress Raleigh 2012. 442 S.; (Broschur) ISBN13 978-1-3004-0814-7. Euro 24,34. [www.lulu.com]

Martin Bruny am Donnerstag, den

23. Mai 2013 um 22:38 · gespeichert in Rezensionen, Theater, 2013

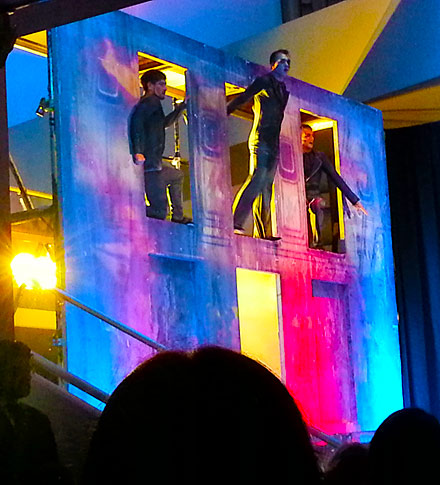

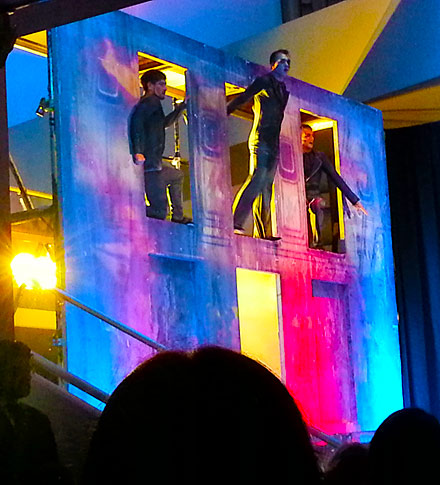

Machen wir es doch so, wie es in der einen oder anderen Marketingstube heutzutage üblich geworden ist. Zählen wir mal ein paar der Ingredienzen auf, die der derzeit in Wien gastierende Cirque Eoloh! zu bieten hat, als da wären:

– 20 Zirkusartisten

– 13 Techniker und 3 Anhänger, die von Stadt zu Stadt reisen

– 120 Stück originelle Kostüme und Requisiten

– 8 Geräte, die in 13 verschiedenen Zirkusnummern verwendet werden, die alle Spezialitäten der Zirkuskunst abdecken

– Eine Windgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde, schnell genug für eine Propellermaschine zum Abheben

– UND 10 KILOGRAMM »Schneefall«

Die Künstler kommen aus Kolumbien, Polen, der Ukraine, Äthiopien, Frankreich, Russland und Spanien, sie bieten klassische Tricks mit dem Russischen Balken, Akrobatik mit dem Reifen, dem Trapez, wir sehen Schlangenmenschen und (Magier-) Clowns. Was wir definitiv nicht sehen, sind Zirkusviecherl, denn Tiere gibt es in diesem Zirkus nicht, und das ist auch gut so. Wer braucht schon etwa ein armes kleines Hundsi auf einer Bühne, das vor jedem Auftritt einen Einlauf verpasst bekommt, damit es nicht vor lauter Schreck auf die Bühne kackt. Nein, beim Cirque Eoloh! stehen die Artisten im Vordergrund, und Effekte.

Worum es aber beim Zirkus eigentlich immer geht, ist die Frage, ob das Kind in einem zum Leben erwacht, außer man ist natürlich selbst noch Kind. Bei erwachsenen Erwachsenen kann es schon mal vorkommen, dass ein Zirkus sich elendiglich viel Mühe geben muss, bis die Artisten endlich das in den Gesichtern der Zuschauer finden, was sie die ganze Zeit über gesucht haben: Staunen, Freude. Ich hatte meine Anlaufschwierigkeiten, da meckert man im stillen Gespräch dann mit sich selbst schon mal rum, dass das doch wohl alles nicht wahr sein kann, dass das eine oder andere professioneller sein müsste, mehr auf Wirkung inszeniert. Aber auch ein Zirkus braucht seine »Vorgruppe« ab und zu. Und schon bald hatte mich dieser Zirkus auf seiner Seite. Durchaus mit den einfachsten, aber umso wirkungsvollsten Magierclown-Tricks, spätestens in dem Moment, als Naturgewalten in den Saal gezaubert wurden, ein Schneegestöber, ein Lichterzauber, ein Sturm – allein diese paar Momente waren für mich den Besuch der Show wert, aber wie effektvoll auch die Nummer »Notlandung« von Trompolin – Trampolin-Springern, die eine Hauswand scheinbar emporlaufen, sich aus Fenstern stürzen.

Wie sagt es Jonathan Baker, der in dieser Show den Clown Donimo gibt:

»Der Clown ist ein Symbol für das Kind, das nach wie vor in jedem von uns steckt. Wir sollten es öfter zeigen. Das wäre gut für uns alle!«

Der Cirque Eoloh! gastiert noch bis 9. Juni in Wien.

Event-Info

11. Mai - 9. Juni 2013

EMS Lounge – 1030 Wien, Dietrichgasse 25

Ticket-Info

Kat A Erwachsene 49,- EUR | Kinder (2-12 Jahre) 25,-EUR

Schüler, Studenten (bis 24 Jahre), Behinderte 28,- EUR

Kat B Erwachsene 39,- EUR | Kinder (2-12 Jahre) 22,-EUR

Schüler, Studenten (bis 24 Jahre), Behinderte 25,- EUR

Buchungen unter

tickets@ems-entertainment.com oder telefonisch unter 01/714 88 77

Link

- www.emslounge.at/

Martin Bruny am Montag, den

6. Mai 2013 um 13:01 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2013

Mit einem gigantischen Werbeaufwand wurde im April 2013 das neue Linzer Musiktheater der Öffentlichkeit präsentiert, die ersten Premieren gingen über die Bühne. 30 Jahre hat es gedauert, bis dieses Bauvorhaben, das eine Entflechtung von Schauspiel und Musiktheater am Landestheater durch einen Neubau ermöglicht, verwirklicht werden konnte. Allein dieser Zeitraum deutet an, dass es eine Vielzahl an Problemen gab, bis hin zu einer Volksabstimmung, in der sich 60 Prozent der Linzer gegen den Neubau ausgesprochen haben. Der Theaterbau – ein Politikum.

Ein Tdil der Promotionarbeit im Zuge der Eröffnung des Theaters ist das im Pustet Verlag erschienene Buch »Am Volksgarten 1 – Musiktheater im Aufbruch«, herausgegeben von Dennis Russell Davies (Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz), Thomas Königstorfer (Vorstandsdirektor der Theater und Orchester GmbH sowie der Musiktheater GmbH; er zeichnet für den Neubau des Linzer Musiktheaters verantwortlich) und Rainer Mennicken (Intendant des Landestheaters Linz). Mit dieser reich illustrierten und wertig produzierten Publikation wurde ein Spagat zwischen Werbeschrift, Informationsbroschüre und Sachbuch versucht.

Man findet in dem Werk auf der einen Seite etwa ein Interview mit Josef Pühringer, dem Landeshauptmann von Oberösterreich (ÖVP), der sich massiv für das Projekt stark gemacht hat, andererseits erzählt, in einem der interessantesten Beiträge, die Literaturkritikerin Elke Heidenreich von der »Tür ins Offene – Oper für Kinder« – ihren ersten Erfahrungen mit dem Operngenre: »Wie hätte ich wissen sollen, was Oper ist? Ich hatte eine Ahnung, denn bei uns zuhause lief das Radio immer dann besonders laut, wenn Opern gespielt wurden, und meine Mutter, sonst eher hart und verschlossen, taute auf, sang und dirigierte mit und strahlte mich an. Ich bekam einen ersten Eindruck davon, was Musik mit Menschen machen kann: Sie erreicht unser Herz.« Heidenreich berichtet von den Anstrengungen u. a. der Kölner Oper, mit Hilfe der Kinderoper junge Menschen für Musik zu begeistern. Und auch in Linz wird die Kinderoper einen wichtigen Stellenwert haben. Wie auch das Musical. Sieht man sich die neuen Produktionen der kommenden Saison im Bereich Musical an – »The Wiz«, »Babytalk«, »Next to Normal« und »Show Boat« –, kann man durchaus von einem spannenden Mix sprechen.

»Perspektiven des Musicals« hat Theaterwissenschaftler, Kulturmanager und Autor Wolfgang Jansen seinen Beitrag betitelt. Interessant ist die Art und Weise, wie Jansen das Musicalgenre einordnet, nämlich als Nachfolger der Operette, was die Popularität betrifft: »Nach der Jahrhundertwende galt die Operette als das beliebteste Genre innerhalb der darstellenden Künste überhaupt. Ihre Inszenierungen erwiesen sich für Jahrzehnte als Garant für volle Häuser. Erst nach 1945, nach dem Ende der Operette als Gattung, verloren die Produktionen an Zug- und Bindekraft. Lange war unklar, was an ihre Stelle treten könnte. Erst im Musicalboom der 1980er-Jahre verflog die Ungewissheit: Das Musical ist die Zukunft des populären Musiktheaters. Folgerichtig etabliert das Landestheater Linz (…) jetzt das Musical als feste, eigenständige Sparte im Spielplan. Im Kanon der Gattungen und des Spielplanangebots bekommt es jene Position zugeschoben, die einst die Operette besaß. Der große Zuspruch, den das Musical seit nun mehr als zwei Jahrzehnten erfährt, rechtfertigt diesen Schritt hinlänglich. Trotzdem brauchte es eine Portion Mut: In Österreich ist die Einführung der Musicalsparte ein Novum.« Darüber kann man freilich diskutieren. Man könnte hinterfragen, ob die Operette nicht bereits 1938 tot war und nicht erst mit dem Ende der Nationalsozialisten. Auch wird der Musicalboom der 1980er Jahre nach wie vor überschätzt; zumindest in Wien setzte der »Boom« in der Zeit Rolf Kutscheras am Theater an der Wien ein; ob das Musicalgenre tatsächlich erfolgreich sein wird am Linzer Musiktheater, wird man wohl abwarten müssen, die Operette ist nach wie vor vertreten und könnte jederzeit wieder »übernehmen« – und eine eigene Musicalsparte haben auch in Österreich durchaus andere Theater. Wenn man von einem mutigen Schritt sprechen will, ist es wohl vor allem der Entschluss, mit einem eigenen Musicalensemble anzutreten. Das betont auch Jansen und schildert die Vorteile einer solchen Ensemblebildung – etwa als Chance für das Publikum, die Darsteller in ihrer Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg kennenlernen zu können. Freilich gab es eine Ensemblebildung auch bereits am Theater an der Wien unter Kutschera, allerdings eben nicht in einem durchgängigen Mehrspartenbetrieb. Etwas sehr optimistisch wird Jansen am Ende seiner Ausführungen, wenn er schreibt: »Vielmehr gehört es zu den vornehmsten Aufgaben eines öffentlichen Mehrspartenhauses, wenn es bei der Stückauswahl den Kulturauftrag im Auge behält, d. h. auch bei der Aufstellung des Musicalrepertoires das Publikum immer wieder zur Beschäftigung mit sperrigen Themen auffordert.« Das freilich sollte zur Aufgabe jedes hochsubventionieren Musicalbetriebs gehören, nur gemacht wird es nicht immer.

22 Beiträge, 25 Autoren – ein interessantes Buch, in dem man in Wort und Bild in die Planungs- und Baugeschichte des Linzer Musiktheaters eingeführt wird und mit Hilfe der Vielzahl an Illustrationen auch einen guten Einblick in die Architektur des Hauses bekommt. Praktisch jeder Aspekt wird behandelt – bis hin zum kulinarischen. Toni Mörwalds Erkenntnis: »Das klassische Repertoire muss ebenso gepflegt werden, wie neue Wege gegangen werden sollen. Es wäre doch Unsinn, Beuschel, Wiener Schnitzel und Linzer Torte aus dem kulinarischen Repertoire zu streichen oder Beethovens Neunte nicht mehr zur Aufführung zu bringen, nur weil das eine uninspiriert klingt und die Symphonie schon oft gespielt wurde bzw. als Klingelton für Handys angeboten wird.«

Dennis Russell Davies, Thomas Königstorfer, Rainer Mennicken (Hg.): Am Volksgarten 1 – Musiktheater im Aufbruch. Verlag Anton Pustet, Salzburg 2013. 176 S.; (Hardcover) ISBN 978-3-7025-0711-4. 29 Euro. [www.pustet.at]

Martin Bruny am Dienstag, den

12. März 2013 um 22:50 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Theater, 2013

Das Musicalgenre, das in Wien von den VBW gestemmt wird, also das hochsubventionierte, das von Herren mit dicken Brieftaschen organisiert wird, dicken, dicken Brieftaschen, die von jedem einzelnen Steuerzahler gefüllt werden, dieser Teil des Musicalgenres stellt sich heute als Hure der ebenfalls hochsubventionierten Oper dar, jener Oper, die die VBW im Theater an der Wien und auch in der Wiener Kammeroper in Szene setzen. Das Musical muss am Billigstrich der knieweichen Unterhaltung die Kohle verdienen, die im Theater an der Wien in purem Luxus verpufft – in Qualitätsproduktionen, mal mehr und mal gar nicht umstritten. Ist nichts gegen Qualität zu sagen, auch nichts gegen Subventionen, nur dagegen, wie hier eine schier unglaubliche Menge an Geld von U nach E verschoben und dort vernichtet wird auf Kosten eines Genres, das sich nicht den Ruf verdient hat, Entertainment für Minderbemittelte darzustellen. War das etwa der Masterplan, der hinter der Umwidmung des Theaters an der Wien in ein Opernhaus stand? Hie Qualität – da Schrott, Billigsdorfer? Hie täglich routiniert abgespielte Konfektion, da wenige Vorstellungen pro Monat, verbunden mit enormen Kosten?

Die Ära Zechner

Ein kurzer Blick zurück. In der Ära Zechner gab es Ansätze, Parodie & Satire auf einem gewissen Niveau zu bringen, und auch Musicals (»Frühlings Erwachen«, »The Producers«). Die aberwitzig vielen »Tiger Lillies«-Shows etwa hatten zumindest Klasse und passten auch zum morbiden Charme der Stadt. Zechners Ausflüge in opernähnliche Gefilde und ins fast reine Sprechtheater hatten mit Musical rein gar nichts mehr zu tun, und immer offensichtlicher wurde ihre Strategie erkennbar, den Musicalzweig der VBW zumindest mit positiven Kritiken bei diesen Nebenprodukten imagemäßig am Leben zu erhalten, sich diese Ausflüge »einfach zu leisten«. Auch die Konzertproduktionen der Ära Zechner hatten zumindest Qualität. – All das fand schon bald nach dem Amtsantritt von Thomas Drozda sein Ende. Man setzte auf Revivals (»Tanz der Vampire«, »Elisabeth«) und volksverblödendes Entertainment wie »Ich war noch niemals in New York« oder »Sister Act«. Dagegen ist an und für sich nichts zu sagen – wenn das ein Konzern wie Stage Entertainment macht, der Gewinn erzielen muss und nicht von jedem einzelnen Steuerzahler subventioniert wird. Sehr wohl ist etwas dagegen einzuwenden, wenn das Volk seine eigene Verblödung auch noch selbst finanzieren muss und wenn auch die Qualität der Umsetzung der immer volksverblödenderen Stoffe laufend abnimmt, obwohl Unsummen von Geld ausgegeben werden. Ein weiterer vorläufiger Tiefpunkt ist »Natürlich blond«. Und zwar in jeder Beziehung: In der Stückwahl, in der Umsetzung und im Marketing.

Das Orchester

Noch im Vorjahr wurde aus vollen Marketingkanonen der Aufruf unters Musicalvolk gedonnert, dass es etwas zu feiern gebe, dass ein Jubiläum des Orchesters der Vereinigten Bühnen ansteht. Groß wollte man feiern, das Orchester in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen präsentieren. Als Idee stellte der Intendant eine Konzertreihe vor, so als wäre er auf diese Idee gekommen. Genau so wie er unlängst die Idee vorgestellt hat, aus einem Dürrenmatt-Klassiker ein Musical zu machen, als würde es nicht bereits ein Musical basierend auf dem »Besuch der alten Dame« geben. Wie auch immer, beschäftigen wir uns nicht mit Fragen des Stils oder des Charakters. »Das Phantom der Oper«, ursprünglich als eben jene Produktion gedacht, mit der das Orchester gefeiert werden sollte, erwies sich als Flop. Von den relevanten Tageszeitungen wurde es nicht beachtet (es gab insgesamt eine einzige Rezension, was eine völlige Bankrotterklärung für das Marketing der VBW darstellt), und das hat natürlich Gründe. Wenn man beim Casting für eine Konzertproduktion aus Kostengründen No-Names engagiert, dann wird sich dafür erstens niemand Tickets leisten wollen und zweitens wird es die Medien nicht interessieren. Wenn man schon ein Orchester, das im Musicalbereich Weltformat hat, feiert, dann bitte doch mit einer Cast, die einem Andrew Lloyd Webber nicht nur ein leises Gähnen kostet. Die Folge: Die paar Konzerte waren nicht ausverkauft und es gab kein Medienfeedback. Wer doch kam, sah den eitlen Versuch eines Regisseurs, durch völlig abstruse Ideen sich selbst zu verwirklichen. Statt dem Anlass zu dienen und das Orchester in den Mittelpunkt zu stellen, wurde Geld in läppische Projektionen gesteckt und jegliche Wirkung durch ebenso läppische Balletteinlagen gekillt. Und wie auch immer Herr Gergen zu seinem Engagement bei den VBW gekommen ist: Die Optik ist verheerend.

Und wie sieht es nun bei »Natürlich blond« aus? Bei »Natürlich blond« spielt das Orchester der VBW in der kleinsten Besetzung, die jemals bei einer großen Long-Run-Produktion dieser Größenordnung zu hören war. Und das im Vorjahr viel gepriesene Orchester spielt in einem Orchestergraben, der verkleinert wurde. Und zwar so sehr verkleinert, dass die Streicher nicht mal mehr im Orchestergraben sitzen, sondern im Keller des Ronacher, wo sie dem im Vorjahr vergewaltigten Phantom vermutlich Gesellschaft leisten. Warum wurde der Orchestergraben verkleinert? Nun, es gibt eine offizielle (Märchen-)Version, nach der es eine Idee war, die Zuschauer noch näher ans Geschehen heranzulassen. Was man davon halten soll? Ich glaube diese Version nicht. Ist nicht vielmehr der wahre Grund der, dass eine Sesselreihe mehr dem Intendanten wohl an die 200.000 Euro oder mehr pro Jahr an Einnahmen bringt? So viel zur Wertschätzung des Orchesters, so viel zur Wertschätzung des Musicalgenres. So viel aber auch zur Wertschätzung des Publikums, das man entsprechend dem Titel der Show für völlig bekloppt hält: Denn eine solche erste Reihe, wie jene im Ronacher, die bei uns als VIP-Reihe mit entsprechendem Preisaufschlag verkauft wird (als Draufgabe erhält man zum Beispiel ein Labello, einen Gutschein für ein Glas Sekt, ein Programmheft und eine Badeente), kommt in anderen Ländern nicht mal in den Verkauf, und wenn, dann mit ordentlichem Rabatt.

Wo geht die Reise hin? Wann wird beschlossen, dass es doch auch reicht, wenn eine Streicher-Gruppe aus Bukarest live zugespielt wird. Oder das Schlagzeug aus Bibione? Entgegen allen Meldungen, dass man das Orchester der VBW schätzt und es als Trademark am Markt positionieren möchte, ist die Anzahl der Vollstellen in den letzten zwölf Jahren kontinuierlich gesunken. Stücke wie »Natürlich blond« überhaupt von diesem Klangkörper spielen zu lassen, ist eine Absurdität sondergleichen. Wir sind mitten in einer Intendanz, die eine völlige Entwertung des Orchesters munter vorantreibt mit Stücken, die man mit iPads genauso gut auf die Bühne blasen könnte.

Der Sound im Theater

Zwar kosten die Tickets im Ronacher immer mehr, doch merkt man von etwaigen Verbesserungen am Sound im Theater nichts (auch wenn diese vielleicht versucht wurden). Man muss aber erwarten dürfen, dass man zumindest in den Reihen der Kategorie 1, insbesondere in den drei Orchester-Reihen (auch wenn die Bezeichnung ein Witz ist) perfekten Sound geboten bekommt. Die Realität ist eine andere. Bei den Sprechszenen hallen die Stimmen wie in einem Bahnhof, man hat keine Chance, auch mit größter Konzentration längere Textpassagen akustisch zu verstehen, die Drums kommen wie aus einem Billigcomputer und der Rest des Orchesterklangs ist diffus.

Schauspiel & Gesang/Regie/Dialogregie

In »Natürlich blond« gibt es nur wenige Szenen, in denen man einen Menschen auf der Bühne halbwegs »natürlich« agieren sieht, wenige Sequenzen, in denen so etwas wie Komik auch tatsächlich rüberkommt. Das ist natürlich kein Wunder, wenn man einen amerikanischen Regisseur engagiert, dem eine geradezu peinigende Springschnurszene wichtiger zu sein scheint als der Dialog auf der Bühne. Aber wie sollte auch ein Amerikaner dafür Spezialist sein, dass Dialoge in Deutsch auch nur halbwegs glaubhaft auf die Bühne gebracht werden? Natürlich wird jemand die deutsche Dialogregie nebenbei mit besorgt haben. Ein wichtiger Mann oder eine bedeutende Frau, so wichtig, dass er/sie mit keinem Wort im Programm erwähnt wird. Vom Hundetraining bis zum Perückendesign, vom Associate Choreographer bis zum Associate Set Designer, alles wird genau angegeben. Keine Angabe zur deutschen Dialogregie. Freilich ist auch das, was es an Text in dieser Show zu hören gibt, dermaßen unnatürlich und gestelzt übersetzt, dermaßen platt (»Oh mein Gott, ich krieg Muskelkater in meinem Hirn«, »Upsi, sorry …«, »Oh mein Gott, heute ist Verlobung und schon bald ist sie die Braut in Weiß, oh mein Gott, wie heiß«) und zwangsneurotisch auf Endreime fixiert, auch dann, wenn diese sich dann eigentlich nicht reimen, dass es vermutlich vergebene Mühe ist, zu versuchen, so etwas wie glaubhaftes Schauspiel zu versuchen.

Von Seiten der VBW und auch ihrer Bewunderer wird die professionelle Umsetzung hervorgehoben. Professionell wirkt das Paket leider nur, wenn man nicht genauer hinsehen will und vor allem nicht genauer hinhören möchte.

Alexander Goebel in der Rolle von Professor Callahan – was das Schauspiel betrifft, eine gute Wahl. Er hat das Auftreten, die Routine, er hat Bühnenpräsenz, und bis zu der Szene, in der er Elle Woods begrapschen muss, kauft man ihm seine Rolle noch am ehesten ab. Dass die Grapscherszene völlig misslungen ist, liegt nicht an ihm, sondern an der Regie. Das einzige Anzeichen, dass nun aus dem strengen Professor der geile Lustmolch wird, ist das Aufknöpfen des Sakkos, und dann drückt er Elle Wood ein Küsschen ins Gesicht. Noch einfallsloser kann man diese Szene nicht bauen, das ist bestenfalls Niveau, das man von AHS-Schüleraufführungen oder in der Provinz erwartet. Goebel macht noch halbwegs das Beste draus, Andrà© Bauer (als Zweitbesetzung Callahan) geht da völlig unter. Die Szene ist in der VBW-Fassung im Wesentlichen nicht anders als sonst gestaltet, sie taugt einfach nicht. Sie ist auch ein Musterbeispiel, wie schlecht dieses Musical in den Schauspielsequenzen gebaut ist, wie wenig auf Details geachtet wird. Kein Wunder, dass das Musicalgenre durch derartige Dummfugshows einen immer schlechteren Ruf abbekommt. Und das hat nichts damit zu tun, dass »Natürlich blond« als Comedy-Musical gedacht ist. Es ist ein schlecht gebautes Comedy-Musical, inkonsequent zwischen Ansätzen von Parodie, schlechtem Buch, absurden Tanzsequenzen und albernen Dialogen pendelnd. In den wenigen Gesangsszenen geht Goebel etwas verloren. Bei »Blut in den Kiemen« pendelt er sich auf Sprechgesang durchgehend ein, es fehlen sowohl die Höhen als auch die Tiefen. Macht aber nichts, der Song ist musikalisch gesehen ohnehin das peinlichste Stück Pastiche, das diese Show zu bieten hat.

Jörg Neubauer als Emmett Forrest ist ein braver Darsteller, so brav, dass er einer der Hauptfaktoren ist, warum diese

Show so entsetzlich langweilt. Man kann sicher die Figur so gestalten, wie er es macht, als langweiligen Puschel, fast ohne Mimik, eine zum Teil fast moderierende Rollengestaltung, null Power, keine oder eine larmoyante Ausstrahlung. Sicher kann man die Figur so anlegen, aber es liegt nicht in der Bühnenfigur begründet. Es ist entweder Unvermögen des Darstellers oder Unvermögen der Regie. Dazu kommt auch Unvermögen der Kostümabteilung. Wenn etwa in der Kaufhausszene der Anzug, der Emmett Forrest zum perfekt angezogen Anwalt machen soll (nein, die Absurdität dieser Szenen zu hinterfragen, hat keinen Sinn), schlechter sitzt als der billige Anzug, den er davor hatte, dann klappt natürlich auch die ganze Szene nicht. Wenn Jörg Neubauer bei seinem großen Solo nur peinliche Gesten auf die Bühne bringt (und bitte nicht behaupten, das wäre parodistisch angelegt oder mit Absicht, denn das wäre dann der Gipfelpunkt des darstellerischen Unvermögens), wird auch diese Szene nicht klappen. Und so häufen sich die kleinen und großen Szenen, die auf diese Weise kippen. Hätte Neubauer wenigstens interessante Nuancen beim Gesang anzubieten, würde das sicher einiges wettmachen, aber auch da ist er ein braver Sänger, zu sehr auf seine high notes fokussiert, sodass er vergisst, dass Unsauberes auch im Mittelbereich wahrnehmbar ist. Ich habe generell noch selten ein Musicalensemble erlebt, bei dem dermaßen gehäuft Intonationsprobleme zu hören sind. Wie oft sind die ersten in den Soundbrei der Songs geköpfelten Noten leicht flat, bis dann der oder die Sängerin die richtige Melodie im Brei doch noch findet. Dabei arbeitet man mit Sicherung. So ist die fehlende Präzision in den Höhen allein deswegen weniger wahrzunehmen, weil die beigesteuerten Erste-Hilfe-Clicktracks einiges überdecken. Würde man offiziell anfragen, an welchen Stellen Clicktracks zum Einsatz kommen, man bekäme keine ehrliche Antwort. Es würde dann Hinweise geben, dass man das ja eindeutig sieht, wenn der Dirigent den Kopfhörer aufhat, doch nicht gesprochen wird von den beigemischten Chören, was ähnlich wirkt wie das Glutamat beim Lieblingschinesen ums Eck.

Es gibt sicher ein paar nette Momente bei »Natürlich blond«, aber auch das sind, wenn man es genau nimmt, guilty pleasures. Ana Milva Gomes als Paulette liefert ein sehr schönes Solo mit »Irland«, und doch fragt man sich, was zur Hölle will man uns mit diesem Song sagen. Die einzig funktionierende Parodie gibt Daniel Rà¡kà¡sz als Testosteron-Bombe. Auch in seinen anderen kleinen Rollen ist er stets am Punkt. Glaubhaft auch Linda Geider als Fitnesstante Brooke Wyndham. Gleichzeitig muss sie in einem der peinlichsten Songs der gesamten Musicalgeschichte mitwirken: »Peitsch dich in Form« besteht aus fünf Minuten Lärm und einem Ensemble, das mit verkniffenen Gesichtern eine Springschnurchoreographie abspringen muss. Für wen die Szene gedacht ist, weiß niemand, aber es gibt ja auf Privatsendern für jeden möglichen Fetisch Formate. Der Fetisch Frauen im Knast wird hier eventuell befriedigt.

Ich weiß nicht, welcher Faktor entscheidend dafür war, Barbara Obermeier als Elle Woods zu casten, ich persönlich finde die Wahl problematisch. Ich nehme ihr keine Sekunde ab, was sie darstellen soll. Sie scheint nie in der Rolle zu sein, sie kommt nicht witzig rüber, sie wirkt viel zu reif für eine Elle. Da ist kein Anflug von Parodie zu spüren, weil es nicht mal ansatzweise parodistisch gemeint ist. Man nimmt ihr aber auch das Dummerchen nicht ab, es scheint, als hätte sie keinen Weg in diese Rolle gefunden. Sie singt gut, sie spielt okay. Aber der Pepp fehlt.

Hendrik Schall wird mit dieser Show vermutlich als jener Musicaldarsteller eingehen, der dem Wort »Tonfall« keinerlei Bedeutung zumisst. Seine Sprechszenen sind reiner Singsang, so als wollte er auch da singen – nur Ton, kein Fall, extrem enervierend. Kein Mensch wird verstehen, was Elle an ihm finden soll. Das muss jetzt nicht mal sein Fehler sein, sondern ein Mangel des Stückkonzepts, andererseits ist genau dafür der Song »Zeit für was Ernsteres« gedacht, in den man dann doch ein bisserl mehr an Schauspiel legen muss, als er es vermag. Ich habe diese Szene bei einer Show der 1. Jahrgangs der Konservatorium Wien Privatuniversität vor vielen Jahren um Welten unterhaltsamer erlebt.

Marketingdesaster

Sollte »Natürlich blond« floppen, also nach der Sommerpause nicht mehr gespielt werden, liegt das mit Sicherheit auch am Marketingkonzept der VBW. Was wurde nicht wochenlang über Hunde berichtet, so als hätten wir es bei »Natürlich blond« mit den Internationalen Meisterschaften im Hunderlquälen zu tun. Zeitweise schienen Fototermine mit Kötern wichtiger zu sein als mit den Darstellern. Was ist am Cover des Programms? Ein Hund. Hunde und kleine Kinder retten miese Shows, das Rezept ist bekannt, aber es wird hier nicht greifen. Die Hundeszenen sind in dieser Show völlig überflüssig. Wollte man die Show als Parodie verstanden wissen, hätte es schon wesentlich mehr Sinn gemacht, sich Hundeersatz einfallen zu lassen, statt Steuergelder in teure Hundequäleinheiten zu investieren. Hunde haben im Scheinwerferlicht, in einem derartigen Sound nichts zu suchen.

Sicher ist es nett gemeint, dass die VBW die Fans mittels YouTube-Videos an dem Probenalltag teilhaben lassen. Dennoch: Die VBW sind keine einfachen YouTuber, die unüberlegt Videos online stellen sollten, die nicht wirklich für eine Show Werbung machen. Ich erinnere mich an quälende Minuten mit Springschnurtraining, das scheinbar wichtiger war als etwa ein Interview, das man mit Koen Schoots führen hätte können, natürlich nicht zum Thema Springschnurspringen, sondern über die Musik.

Als Botschafterin des Musicals (wem ist diese Lächerlichkeit eingefallen) präsentierte man die Moderatorin Mirjam Weichselbraun, die nichts anderes zur Show zu sagen hatte als »Zucker. Zuckerwatte«. Ich würde gerne die Honorarnote sehen, die dafür gestellt wurde.

Und in der jüngsten Werbemaßnahme heißt es »Der clevere Skoda Yeti steht auf Natürlich blond«. Auf einem Bild zu sehen: Generaldirektor Drozda mit einem pinkfarbenen kleinen Auto. Was genau soll das bewirken (zuschauerzahlenmäßig)?

Kommentare

Die Kommentarfunktion ist bei diesem Artikel nicht aktiviert. Das hat Gründe. Gerade beim Thema VBW scheint es ein paar selbsternannte Evangelisten (damit sind keine Verfasser von Evangelien gemeint, sondern die aus dem englischen Sprachraum bekannten »enthusiastic advocates«, die für absolut religionsferne Dinge eintreten) zu geben, die unter Aufbietung aller Social-Media-Tricks versuchen, Meinungen quer durchs WWW zu lobbyieren. Nicht »Kritik« im eigentlichen Sinn ist ihr Anliegen, sondern Beeinflussung und Meinungsmache, auch mit Hilfe kooperierender Meinungsoutlets. Das hat mit Journalismus leider gar nichts mehr zu tun.

Link

- »Natürlich blond« – Kim’s Pencil

« zurueck ·

vor »